看见、聆听、观察的艺术,不是一种可以培养出来的本领;也不是逐渐发展、逐步提高的问题。人一旦发觉危险,立刻就会行动,身体和记忆本能地瞬间就会做出反应。我们从小就习惯于这样面对危险,所以头脑会做出即刻的反应,以防肢体遭到损毁。我们现在问,我们能否在看见的那一刻就行动,也就是其中根本没有任何习惯、条件作用的影响。头脑能否自由地对任何形式的扭曲做出即刻的反应,进而展开行动?即,觉知、行动和表达完全是一体的;它们并不是分开的、分裂的。看见本身就是行动,行动就是那种看见的表达。

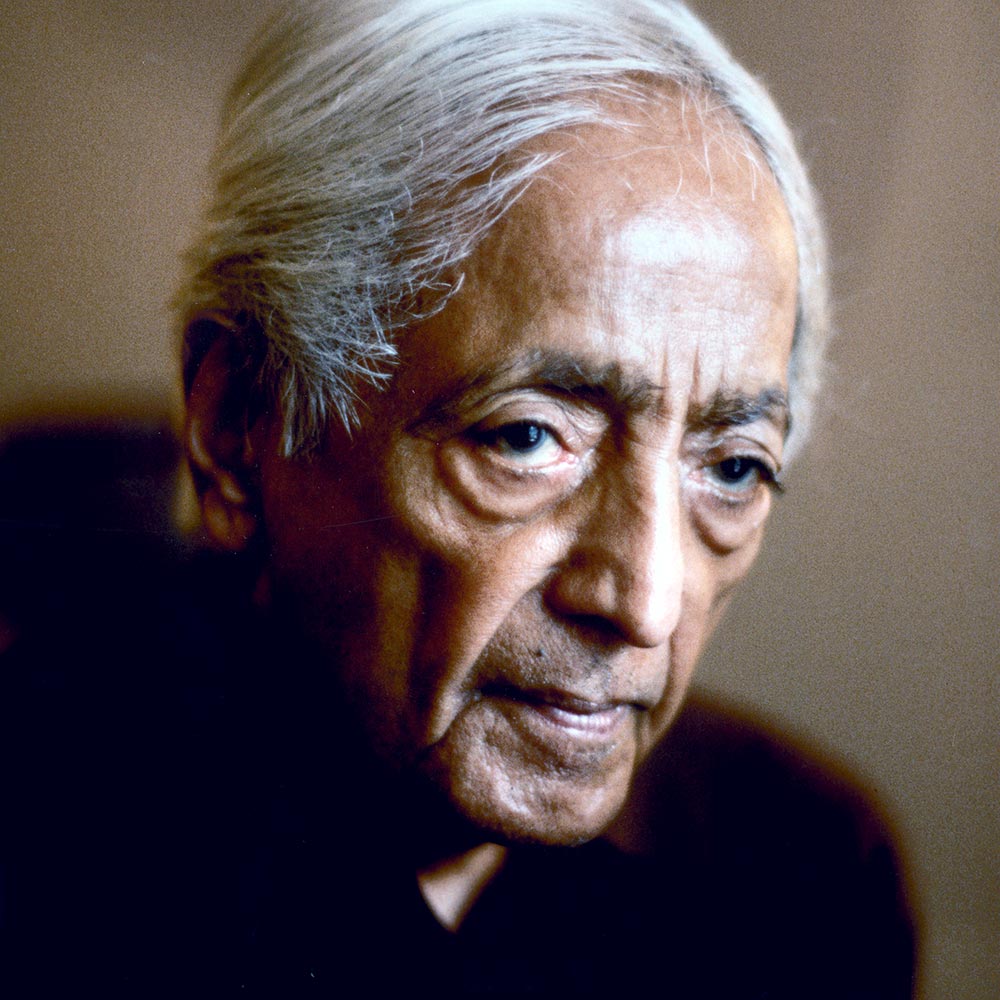

选自克里希那穆提作品 YOU ARE THE WORLD

录像:关于拥有一颗活跃的大脑和无为地倾听

另一种学习

艺术就是将一切安排到恰当的位置。就是说,听的艺术,是倾听人家说的话,而不拿你听过的东西做比较。假如你这样做,就扭曲了人家的意思。你接受了旧有的东西,现在是在将新的东西往旧的瓶子里装。所以,你能否不加比较、不做解释,真正听一听人家的话语和话中的含义、意义呢?你能否在听的过程中,不说“这个在薄伽梵歌、奥义书或者别的书里讲过”?对大部分人而言,全然地倾听非常困难,因为他们从未学习过聆听的艺术。比如,聆听乌鸦的叫声。毫无抵触地全身心地听。聆听人家的话语、话语的含义以及话语背后的深刻意义,从而对于听到的东西有深刻的领悟。领悟不是在理智上、字面上理解所听到的话,因为真相存在于语言之外。这就是聆听的艺术。

还有看的艺术。我们通常是透过我们对于事物所形成的意象来看各种事物的。比如,当你看一棵树时,你并没有看那棵树;你是透过描述那棵树的文字和对它的意象去看的——你看人也是如此。你坐在那里正在看我。你是不是正在透过你对我抱有的意象看呢?比如,我的名声、你掌握的关于我的信息或者我说过什么话?假如你对讲者不抱任何意象、结论,那么你就是真正在观察实然,不是我叫什么名字,我长什么样,而是那背后实际是什么。这就是观看的艺术、观察的艺术。

有没有另一种不积累知识的行动方式呢?

然后就是学习的艺术。现在学习成了一个复杂的问题。就是说,我们在中学、大学里学习。我们积累知识,并根据那些知识或者熟练、或者不熟练地行动。你积攒起数学家、生物学家或物理学家所需要的知识,再去工作。假如你想当工程师,你会去学习应力、张力,学习数学,积累起这些知识后,你再去工作。这是一种学习形式。另一种形式是先行动,再学习。这是共产主义者提出的理论:走上社会,在行动中学习。二者其实是一回事,因为它们都是根据知识展开行动。先获取知识,然后再行动。先学习,再行动,和先行动,再学习,两者都需要培养记忆和知识。于是,大脑逐渐变得机械起来。大脑积累起了知识,遇到当前的情况,它便对知识做些调整,这样往前走。它总在知识领域,也就是已知领域里行动。知识总存在于过去中,所以人类其实是活在过去。你观察一下自己的生活,就会发现差不多所有事情都来自过去,比如:那些记忆、伤害、侮辱和传统。

还有另外一种学习,这种学习要困难得多,是某种完全不同的事情。假如你看到了知识带来的后果:它让大脑变得机械,让它以机械的行动和机械的关系生活在一个非常有限的圈子里,或者认为有神存在,或者认为没有神存在,遵循着那些仪式和传统——当你看见并洞见到知识给大脑造成的影响时,你就会根据洞见而非知识去行动。

知识是必要的。在办公室或工厂工作都必须要有知识。开车、讲话都需要知识。可是,因为我们总在根据知识行动,所以生命就变得越来越机械了。假如你觉察到在你周围,在你内心里正在发生什么,你一定会注意到这个现象。那么,有没有另一种不积累知识的行动方式呢?这就需要洞见到知识所造成的后果。

所以,有聆听的艺术,也有观察的艺术——观察树木,观察鸟儿,观察你自己,不只是照镜子,还要毫无扭曲地观察你是怎样一个人,观察你的所思所想。观察应然不是观察,因为应然并不存在。真正观察“实然”才是观察的艺术。而学习,正如我们所指出,就是看到知识带来的后果,并对这种后果有所洞见。当你洞见到这个后果后,就会出现一种截然不同的、即刻的行动。

克里希那穆提1976年在马德拉斯的第5次讲话

录像:关于观看和聆听

阅读你自己这本书

整个人类的故事都写在你的内心里——无数的经验,深植内心的恐惧、焦虑、悲伤、快乐,还有人类几千年积累起来的所有信仰。你就是那本书,而阅读那本书则是一门艺术。这本书不是出版社印刷发行的;也不是书店销售的。你无法求助于任何心理分析师或科学家,因为他们的书和你的是一样的。科学家也许掌握大量关于物质或天体物理学的知识,可是,他那本人类故事书和你的并无不同。不耐心仔细、带着迟疑地阅读那本书,你就无法改变我们所生活的这个社会,这个腐败堕落、道德沦丧、充满贫穷和不公的社会。任何人要是非常严肃,关注这个世界实际发生的事情,就会看到这里充满了混乱、腐败、战争,而战争是最大的犯罪。任何人要是想让我们的社会及其结构发生根本的转变,就必须有能力阅读这本书,这本书就是你自己。这个社会是由我们每一个人,还有我们的父母、祖辈造就的。这个社会是所有人类共同造就的,要是人类自身不发生改变,腐败、战争、人类心灵的崩塌就只能愈演愈烈。这是事实。

你无法告诉这本书该展示些什么。它将会展示一切。

所以,要阅读你自己这本书,就必须掌握这门艺术,倾听这本书在讲些什么。要这样做就不要解释这本书所讲的东西,而要像观察云朵一样单纯地观察它。对于云朵,对于风中摇曳的棕榈树叶子,对于落日之美,你什么都做不了。你无法改变它,也不可能与之争论,你改变不了它。它就是这样子的。所以,你必须聆听这本书所讲述的一切,你必须掌握这门艺术。这本书就是你,因此你无法告诉这本书该展示些什么。它将会展示一切。因此这是首先必须掌握的艺术:聆听这本书。还有另一种艺术,即观察、看见的艺术。当你读你自己这本书时,并不存在一个你和另一本书。请理解这点。并不是有一位读者,还有一本与你分开的书。这本书就是你。因此你是在观察这本书,而不是在发号施令,说“你应该说什么”。也就是说,要阅读、观察这本书展示出来的所有反应,非常清晰、毫无扭曲地看见书中的篇章和句子,诗歌和诗歌的段落,看见美和挣扎,看见它讲述给你、展示给你的一切。所以,存在这种观看的艺术和聆听的艺术。

还有另外一种艺术:学习的艺术。计算机也可以学习,给它输入程序,它就可以重复程序的指令。假如计算机与象棋大师对弈,大师会在头几回合击败计算机,但计算机凭着它所学习、积累的经验,几盘过后,就可以击败大师。我们的头脑也是这样运作的。我们先获取经验,积累知识,并将知识储存在记忆里,然后,从记忆中产生思想,再去行动。你从那次行动中学习。所以,学习其实是积累未来的知识。于是,你这样再次开始:经验、知识、记忆、思想和行动。我们所有人始终都在这样不断地循环着,只不过每一次行动会带来更多的知识。这就是头脑一直在做的事——像计算机一样。经验、知识、记忆、思想、行动,而行动会完善知识或增添知识,你以这种方式一直生活下去。

这就是我们始终在做的事和所谓的学习——从经验中学习。一直以来,这就是人类的故事,不断面对挑战、做出反应。那次反应或许足以,或许不足以应对挑战。但是它会学习并积累知识,并再次或者充分或者不充分地迎接下次挑战。所以,我们的头脑始终都在进行着这种所谓的学习。比如学习一门语言时,你先学习单词的含义,学习句法、语法,学习句子组合,并逐步积累词汇。然后,你若记性好,便可以开口讲这种你花时间学习的语言了。这就是人类学习的过程,由知识走向新的知识。而这本书是关于人类,也就是关于你的全部知识。要么你这样一直循环下去,要么你去发现一种跳出那个循环的办法。就是说,我们一直是这样运作的:过去和知识,在现在被调整后,走向将来。这个将来会再次被调整,并成为过去,这个过程就是我们生活的一部分。

完整地读过这本书的自由的心灵,才会得到真相的眷顾。

所以,有观看的艺术,聆听的艺术和学习的艺术。我们所谓学习是由过去,经过被调整了的现在,去往未来的运动,那就是经验以及诸如此类的事情。这整个循环既是技术方面的学习,也是心理上的学习。这说明什么?说明头脑从未脱离已知。所以,我们的学习总局限在已知领域,于是头脑就会变得机械。假如我有某种习惯,而我接受了那种习惯,那么我的头脑就会变得机械。假如我相信什么,并再三重复那个信念,它也会变得机械。所以,我们说的是,我们始终生活在已知领域,于是我们的头脑就成了文字的联动网络,而从不去接触事实,只会在狭隘、有限的知识领域里运动、变化。

学习意味着某种完全不同的事情。我们说过,什么是看,如何看书,如何阅读每一句话,还有聆听这本书的艺术,绝不曲解、诠释,绝不在自己喜欢、不喜欢、欣赏、不欣赏之间拣择——否则你就没有读这本书。我们还说,我们都活在已知的狭小界限之内,而这已然成了我们恒久不变的习惯。因此,检视一下你自己的头脑,就会发现,它是重复乏味、积习难改的。比如,你信仰神明会信仰一辈子。谁要是说神不存在,你就会指责他们蔑视宗教。所以说,你陷在习惯里了。现在,我们说那根本不是学习。学习是某种截然不同的事。学习意味着探询知识的界限,并脱离其束缚。

所以,要以观看的艺术,聆听的艺术和学习的艺术来生活,既不要落入同一模式,也不要形成另外的模式。这样不断打破各种模式、规范、价值观念,并不意味着生活无法无天。现在的社会是个放任的社会。打破模式根本不是那个意思,而是不断觉察到头脑在形成模式,并打破它,这样头脑就是时刻警觉的。

现在,让我们带着这三样东西:聆听、观看、学习,一起读一读这本书。你在和我一起读这本书。我不是在读你的书。我们是在读人类之书,人类就是你我,就是所有人。请稍微注意一下这个问题,因为我们生活的这个社会如此不幸,发生着如此激烈的冲突、斗争,看不到一点结束的迹象。我们说的是,假如我们懂得如何读你自己那本书,那么,所有冲突、喧嚣和痛苦就都可以结束。唯有那时,真相才会走进你的田野。唯有这样的心灵才是宗教之心,宗教之心并不是指抱着信仰,做各种仪式,穿上奇奇怪怪的袍子,而是完整地读过这本书的自由的心。唯有这样一颗心才会得到真相的眷顾。唯有这样一颗心才会无限超越时间。讲者所讲的是你的书,你要打开它一章一章、一页一页一直读到最后——假如你能走那么远的话。我们要想解决人类的问题,就必须一道前行。我们可以一起,而不是作为一个人,来解决这些问题。

如果你只关心事实,那么,你就根本不需要信仰。

那么,本书的第一章是什么内容呢?除了看到这个身体的存在,看到这个外在的有机体,遭受着所有的痛苦、疾病、懒惰、懈怠,营养不良——除了这些,我们首先在这里看到的是什么呢?假如我们可以共同来读的话,这本书就是你自己的书,而你要是能够自己去读,你就不需要牧师或心理学家了——你不会依赖任何人。你将拥有这种非凡的自由,它可以带给你惊人的、那种心理自由所散发的活力。所以,请让我们一起分享这本书。你是在等我来读吗?恐怕是这样的,因为你从未观察过自己的内心深处。你也许观察过自己的脸,梳理过自己的头发,等等,但是你没有观察过自己的内心。然而,你若观察内心,就会发现自己原来是个二手人,不是吗?自己是二手人,这种想法实在令人不爽,可是我们满脑子都是别人的知识——某位哲学家怎样说,某位导师、某位上师怎样说,佛陀或者基督说了什么,等等——我们脑子里装满了这些东西。你要是进过学校,上过大学,你会在那里学习应该做什么,想什么。所以,假如你认识到自己是个二手人,那么,你就能够摒弃这种二手品质的心智,你就能够去看了。

我们首先观察到的是,我们生活在矛盾当中,我们的内心毫无秩序。秩序不是行动方案,不是每天将同样的东西摆放在同样的地方;秩序意味着某种比行为习惯、准则、约束等等伟大得多的事情。我们说,秩序与通常所接受的纪律完全是两回事。纪律这个词的意思是学习,而不是遵从、模仿,不是效仿、服从,而是学习。所以,我们在本书的第一章里发现我们过的是极其混乱、无序的生活——想要得到,却又拒绝;说一套,做一套;想法和行动背道而驰。所以总是存在矛盾。而只要存在矛盾,就必然会发生冲突。

你现在不是在理解讲者,而是在理解你自己这本书。你过着混乱的生活,处在永无止境的冲突当中。那种冲突表现为野心、成就感、遵循,表现为对某个人、某个国家、某种观念的认同,却从不与事实相处。我们的政治生活、宗教生活、家庭生活都是失序的。所以,我们必须探明什么是秩序。假如你懂得如何阅读这本书,那么它将告诉你答案。它说,你生活在失序当中。请翻到下一页,在这里你将明白生活在失序中是什么意思。若不理解失序的肇因,秩序就永远不会出现。只要存在矛盾,就会有失序。不是字面上的矛盾,而是心理矛盾。而一旦理解了失序的本质,不是在理智上或字面上,而是真的理解——这本书讲,不要将你读到的东西变为某种理性概念,要正确地读它。在阅读过程中,它讲,你有心理矛盾,而你只有理解了矛盾的本质,矛盾才会结束。只要存在这种不断的分裂过程,比如:印度教徒和穆斯林,犹太人和阿拉伯人,共产主义者和非共产主义者,等等,只要存在分裂,就会发生矛盾。只要有分裂,必然会发生冲突,也就是失序,而理解了失序的本质之后,从这种理解当中,自然会出现秩序。秩序会像花朵一样自然绽放。而那种秩序,那朵花,永远不会枯萎。你的生活会始终秩序井然,因为你真正读出了这本书的深意:只要存在分裂,就必然会发生冲突。现在,我们把这本书读明白并理解失序的本质了吗?

要做自己的明灯,而不要依赖任何人来理解生命。

下一章说的是,只要你从某个中心开始处理外围问题,就必然会发生矛盾。就是说,只要你以自我为中心,自私自利,自我主义,个人主义,将这整个浩瀚的生命缩小成那个小小的我,那么,你不可避免的会制造失序,因为这个我是思想构想出来的渺小的东西。思想就是我的名字、我的外形、我的心理结构以及思想给自己塑造的形象——我是个人物。所以,只要存在这种自我中心的行为,就一定会发生冲突,就一定会产生失序。这本书讲,不要问如何做到不以自我为中心。它说,你一问如何,就是在寻找方法,而追求那种方法,就是另一种形式的自我中心行为。这些是这本书告诉你的;不是我告诉你的。讲者不是在给你翻译这本书,我们是在一起阅读。只要你属于某个派别、群体或宗教,你势必会制造冲突。这句话让人很难接受,因为我们都有着某种信仰。你信神;另一个人则不信神;另一个人信佛陀,还有一个人信耶稣,而伊斯兰教徒则认为只有真主。所以,信仰会在关系中造成分裂。你虽然信仰神,可是你并没有虔诚地生活。信仰毫无价值。如果你只关心实际发生的事实,那么,你就根本不需要信仰。

现在又出现一个问题,那就是你是怎样读这本书的,你是否和这本书是分开的。你拿起一本小说读时,是作为旁观者翻看书页,追踪情节发展,等等,而在这里,读书的人就是这本书。你明白这个难点吗?读者就是这本书。所以,你读书时,仿佛自己的一部分正在读,你是这样读的。

这本书还讲到,人类一直生活在权威的阴影之下——政治、宗教、领袖、大师、那个自称知道的人、学究式哲学家等等的权威——我们一直遵循着某种权威的模式。请非常仔细地听这本书讲的是什么,就是说,有法律的权威——不论你是否赞同那部法律,法律的权威都存在——有政治家的权威,有当选政府的权威,也有独裁者的权威。我们不是在谈论那种权威。我们是在读这本书中讲的权威,这种头脑为获得安全而寻求的权威。这本书讲,头脑总在寻求安全。它说,当你寻求心理权威时,你必然会制造权威——牧师的权威,形象的权威,那个说,“我觉悟了,我来告诉你”的人的权威。它说要摆脱所有权威。意思就是说,要做自己的明灯,而不要依赖任何人来理解生命、理解那本书。在你和那本书之间不存在任何中介——没有哲学家,没有牧师,没有上师,没有神,什么都没有,要这样来读。你就是那本书,而你又在读它,所以你必须摆脱他人的权威,不论是丈夫凌驾于妻子,还是妻子凌驾于丈夫的权威。这意味着要能够独立。

你读过了有关失序、秩序和权威的几章。下一章讲的是:生命就是关系。生命就是行动中的关系——不仅是和你最亲近的人的关系,而且,你同整个人类是紧密相连的,因为你就是整个人类——不论他们身在何地,因为你受苦,所有人都受苦。在心理上,你就是世界,世界就是你。因此,你肩负着无限重大的责任。

耐心意味着忘记时间,这样你才能观察。

接下来的一章讲到,人类自古以来就忍受着恐惧——不仅有对于自然、环境、疾病、意外等等的恐惧,而且,还有更深层的恐惧;有隐藏更深的、无意识的恐惧,有人迹罕至的路旁的恐惧。我们将一起读完这本书。我们读得如此仔细,如此耐心,这样当你读完这一章时,你的心就完全脱离了恐惧。这本书问到,什么是恐惧。它是如何产生的?其本质是什么?人类为何一直没有解决这个问题?我们为何要忍受恐惧?我们是习惯了恐惧吗?我们是把恐惧当作一种生活方式接受下来了吗?为什么人类,你,没有解决这个问题,好让你的心灵彻底摆脱恐惧?只要有恐惧,你就生活在黑暗里。在那种黑暗当中,你或许会敬奉神明,不管你敬奉的是什么,假如你是在黑暗的状态中敬奉,那么,你的敬奉就毫无意义。所以,我们需要进一步阅读,看看恐惧的本质是什么,这点非常重要。

假如你逐字逐句阅读这本书,它便会问你,恐惧是如何产生的?恐惧产生于往事,产生于某个痛苦的回忆吗?是因为你想起自己做了什么本不该做的事吗?你撒了谎,但不想被人发现,于是你很害怕;你的某种行为让你的心灵堕落,而你害怕那种堕落或者那种行为。或者,你也许害怕未来,害怕失业,害怕不能在某个国家的某个小小圈子里成为有头有脸的人物。恐惧有无数形式。怕黑,怕社会舆论,怕死。怕不能实现——不管那是什么意思。除了对疾病的恐惧,你也许还遭受过很多身体痛苦。头脑记录了那种痛苦,所以,你害怕那种痛苦再次袭来。这些你都知道。

然后,这本书说,继续,再读一些。什么是恐惧?恐惧是思想造成的吗?是时间造成的吗?我现在身体健康,可是等我上了年纪,可能就会生病,所以我感到害怕。这就是时间。思想认为我任何事情都可能发生——我也许会失业,也许会失明,也许会失去我的妻子或丈夫——不管是什么事情。思想和时间是恐惧的根吗?这本书在问你。于是,你翻过这页,在自己身上发现了答案。它说,思想和时间就是造成恐惧的因素。它说,思想就是时间。

下一页的问题是,人类的心灵——因为你在阅读你自己这本书——心灵能否彻底脱离恐惧,没有一丝恐惧。这是什么意思呢?希望你是在同我一起阅读;我不是在自己读。这本书讲,不要寻找方法。方法意味着重复,意味着存在某种思想理论体系。一套体系解决不了恐惧,因为那样的话,你就是在遵从体系,而不是理解恐惧的本质。所以,不要寻找体系,而要理解恐惧的本质。这本书问到,你说的理解是什么意思?你说,“我理解了某件事情”指的是什么?你那样说是什么意思?要么你理解了语言结构和词语含义,而这只是某种智力活动,要么你看到了恐惧的真相。当你看到这个真相时,这件事就消失了。当你清楚地看见思想和时间是造成恐惧的因素时,而且,不是做为一句口头禅,而是做为你的一部分,从骨子里,或者说全身心地感受到时间是恐惧的因素,那时,你就会看到恐惧再也没有立足之地,而只有时间。恐惧是时间和思想造成的。我害怕可能发生的事。我害怕孤独。我从未调查过我的孤独,看看孤独是什么意思,却害怕孤独,这说明我是在逃避孤独。然而,那种孤独如影随形,你无法逃脱自己的影子。所以,你必须有观察的耐心,也就是不去逃避,而是去观察,去看,去听,听听这本书在讲些什么。

这本书讲,时间是恐惧的因素,假如你能够理解时间,恐惧或许就可以结束。那么,时间与思想是什么关系,这本书问。思想是由已知到已知的运动。过去的记忆遇见当下,经过调整,继续存在。这种从过去到今天再到明天的运动,就是时间的运动,既有日出日落的时间,也有心理时间。就是说,我曾经遭受过疼痛,我希望不要再次经历这些。这就是过去在当下调整自己后进入未来的运动。有钟表指示的时间;也有内心里的时间。我希望成为什么人物。我现在还不是,但是我希望以后是。你很暴力,可是你希望变得不暴力。你很贪婪、嫉妒,可是,你希望随着时间推移,经过逐渐进步,自己可以慢慢摆脱这些东西。因此,时间是过去、现在、未来的运动。思想也是从过去的知识、记忆走向未来的运动。所以,时间就是思想。

时间会破坏理解,因为理解是即刻的理解。

接下来的问题要难得多。耐心意味着没有时间。通常来讲,耐心的意思是慢慢来,花些时间,不要马上做出反应,要安静,不要紧张,要让别人把话说完,等等。我们不是从这个角度使用耐心这个词的。我们说的是,耐心意味着忘记时间,这样你才能观察。可是,假如你透过时间去观察,那么你就是急躁的。所以,你必须耐心地读“时间是造成恐惧的因素”这一章。思想就是时间,只要思想在运作,你就一定会有恐惧。

下一章问到,时间是否可以结束。时间是我们生活中的重要因素:我现在如何,我将会如何;我现在不明白,可是我以后会明白;我现在不懂这门语言,可是我可以花时间去学;时间将抚平我的创伤。其实,时间会让人麻木。时间会破坏关系。时间会破坏理解,因为理解是即刻的理解。理解不是“我将去学习理解”那回事。所以,这本书说,时间在我们生活当中扮演了一个极其重要的角色。我们的大脑经过了时间的演化。不是指你的大脑、我的大脑,而是人类的大脑——人类就是你。你认同那个大脑,认为它是你的大脑,是你的头脑。可是,它不是你的大脑;它是经历了数百万年演化的人类的大脑。这颗大脑受到了时间的塑造,只能在时间领域运作。所以我们现在要让这颗大脑去做某些完全不同的事。这本书说,你的大脑是在时间里运作的。时间在你的生活当中扮演着重要的角色。在技术领域之外,时间解决不了任何问题,不要把时间当成解决问题的手段。这点很难理解。请用心正确地读这本书。它问:时间能结束吗?不结束时间,恐惧及其所有后果就会继续存在。它还说:不要问如何结束。你一问某个人如何结束时间,他们就会给你提供一套理论。

探询时间能否结束,这是真正的冥想。讲者认为可以结束,确实可以。请当心。是讲者,而不是你的书说的可以结束。所以,假如你说,“讲者说了,时间可以结束”,于是你就期盼着时间结束,在那份期盼中怀着坚定的信念,那么你就不是在读那本书,你不过是活在文字里。而活在文字里并不会消除恐惧。所以,你必须阅读这本关于时间的书,深入进去,探索时间的本质,看看你对时间是怎样反应的,你的关系是怎样建立在时间之上的。“我认识你”——这就是时间。知识意味着时间。假如把知识当作一种进步,你就陷在时间里了,于是,整个恐惧、焦虑的过程就会持续下去。

所以,要想探究时间终结的本质,需要有一颗安静的心,一颗可以自由观察的心,这颗心没有恐惧,自由地观察着你内心当中的时间运动,你是如何依赖时间的。假如有人告诉你说,没有希望这回事,你可能会吓一跳。希望就是时间。你必须调查时间的本质,并认识到你的大脑、你的心灵——它们是一体的——都在时间中运作,都受到了时间的塑造。因而,现在你要让大脑做某件完全不同的事。你要让大脑以完全不同的方式运作,而这要求你全神贯注地阅读。

克里希那穆提1980年在科伦坡的第2次讲话

录像:聆听、观看和学习的艺术

带着极大的关心去听

我们应当非常清晰、非常简单地理解聆听的艺术、观看的艺术和学习的艺术。艺术这个词,通常用于那些从事绘画、作诗、雕塑等等事业的艺术家。然而,这个词真正的含义是将一切放到正确的位置,将我们所有思想、感受、焦虑等等放到恰当的地方,让所有事情占据适当的分量,让一切和谐共处。

我们很少真正听别人说话。我们脑子里塞满了我们的结论、经验、难题和评判,这样就没有了听的空间。你只有放下你的意见、知识、难题和结论才有可能去听。那时你就是在自由地,没有解释、评判和评估地倾听。听的艺术就是带着极大的关心、注意和关爱去听。假如你能够这样去听,交流起来就会非常简单,而且不会发生误解。交流意味着共同思考,分享我们一起谈论的事情,作为两个人参与到问题中来。这是一个骇人而腐败的世界,这里发生的事情如此丑陋、残酷、暴力、毫无意义,生活在这样一个世界里,交流尤显重要。听的艺术可以使人立即学到东西,即刻看到事实。听的艺术中存在着自由。在这种自由中,言语的每一丝细微变化都有其意义;在这种自由中,存在着即刻的领悟,即刻的洞见,因而立刻就会有观察的自由。

聆听的艺术本身就是奇迹。

还有看的艺术:如实地看各种事物,而不是你希望它们是什么样子;要不抱幻想,不预设评判意见地看,要看实然真正是什么样子,而不是看你对于实然的结论。然后,还有学习的艺术——不是记忆,记忆会变得非常机械。我们的大脑早已变得异常机械了。学习的艺术要求有观察和倾听的自由,而不抱成见,不做争论,没有任何浪漫的情绪反应。

假如我们在日常生活中真正地,而不是在理智上拥有了这三种艺术,让一切各归其位,各得其所,我们就可以过一种非常宁静和谐的生活。所以,现在请学习这种聆听的艺术。看到思想就是衡量,就是制造恐惧的时间运动。假如你不把这句话变成结论,而是真正投入所有注意力和关心,用你的整个身心去听,那么你会看到恐惧根本没有立足之地。聆听的艺术本身就是奇迹。所以,要听,而不要思考该如何处理恐惧。聆听的艺术就是在当下保持敏感、警惕、注意。如果你正在这样做,你将看到你是可以将思想放到正确位置上的。那时,你和别人就有了真正的关系,再也不会发生冲突。

我们的意识就是我们每天的生活。在这种意识中,有对于权力的渴望,有从小就遭受的许多伤害;有恐惧,有快乐,还有这个我们叫做爱,其实并不是爱的东西。我们有着无数信仰——对神的信仰,对无神论的信仰,对社会主义的信仰,对资本主义的信仰。信仰正表明生活是建立在与真实毫不相干的装假之上的。我们要给意识带来秩序,这不是依靠渴望秩序,努力实现秩序所能办到的,而要去听、去看、去学习。听,就一定不能抱有目的。看,就一定不要扭曲。学习,就一定要有观察的自由。