我们能否了解并懂得死亡的全部意义?即,心能否什么都不是,不留一丝过去的残渣?对于能否做到这点,我们可以活跃而勤奋地去探究,去寻找答案,去努力查明真相。然而,心若只会抓着所谓的生活这个受苦和整个积累的过程不放,只想逃避死亡,那么不管是生活还是死亡,它都无法了解。所以,问题在于让心脱离已知,脱离它所积累、获取、经历的一切,这样它才会变得纯真无邪,才会理解死亡——那无法知晓的事物。

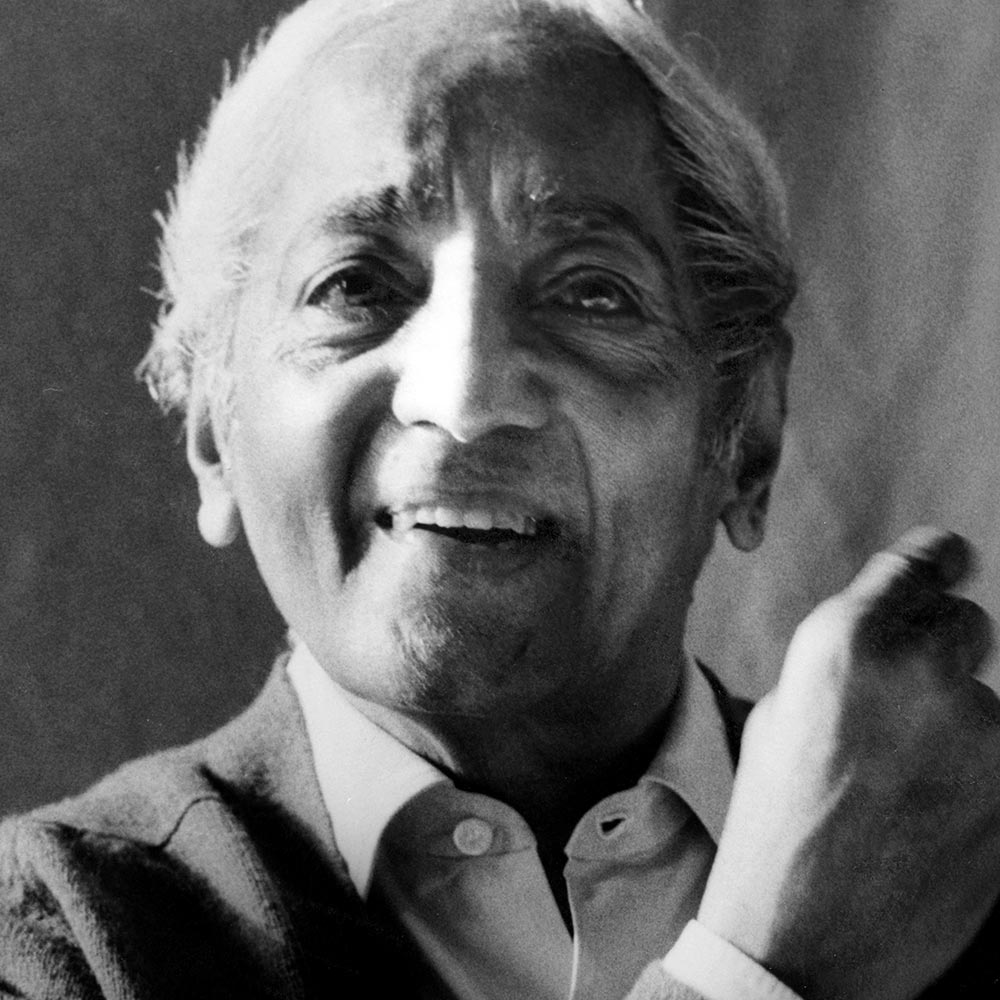

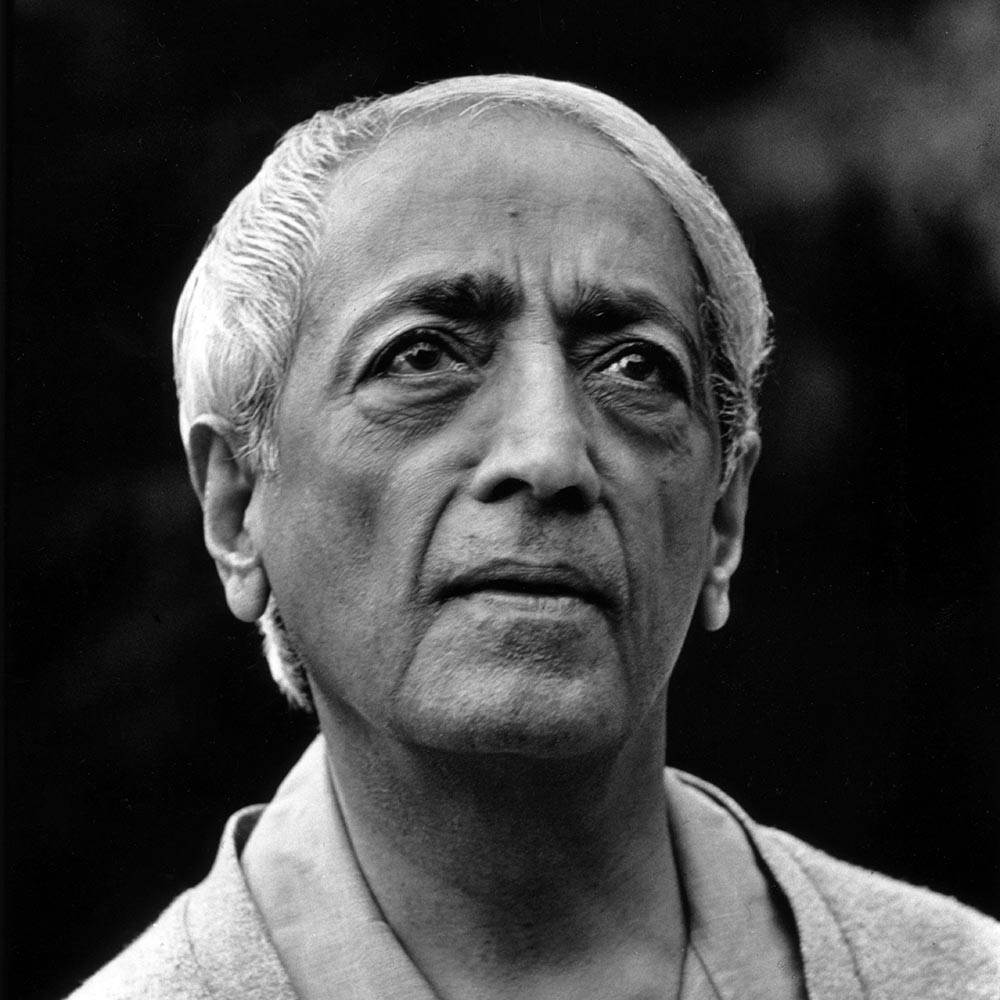

克里希那穆提1956年在布鲁塞尔的第5次讲话。

与死亡共处

要想探明什么是死亡,则生活在烦恼当中的你和死亡之间就不能有间隔;你必须在你尚且思维敏捷之时就懂得死亡的意义,并与之共处,而不要等到自己行将就木,奄奄一息。所谓死亡,就是结束你所知道的一切。你的身体,你的心,你的工作和抱负,你积聚的一切,还有你渴求的梦想,未竟之志,毕生的努力,当死亡降临时,都将归于终结。终结,这是事实。死后会发生什么完全是另一件事;那并不重要,因为假如没有恐惧,你就不会去问死后会发生什么。那时,死亡就是某种非凡的事情——这样说,并非出于施虐、变态或者不健康的心理——因为那时,死亡就是未知,而在未知当中蕴含着巨大的美。这并不是空话。

我们谈的是对你的心紧抓不放的东西死去。

所以,要想探明死亡的全部意义和含意,要想看到死亡的浩瀚无垠,而不是仅仅看到那个愚蠢的、象征死亡的符号,就必须不仅在意识层面,而且在内心深处彻底终止这种对于生活的恐惧和对于死亡的恐惧。我们因为生命空虚,便想要赋予生命某种意义、某种含义。我们之所以问,“生活的目的是什么?”是因为我们自己的生活非常肤浅,毫无价值,于是我们以为我们必须按照某种理想去生活。那都是无稽之谈。因此,所谓的死亡,所谓的生活,这两个事实被割裂的根源正是恐惧。那么,死亡在实际上,而非理论上,是什么意思呢?我们不是在谈理论,我们不是仅仅为了构想出某种观念、概念而讨论。我们谈的是事实,你要是将事实简化成了理论,那是你自己的不幸。你将在自己恐惧的阴影下生活,你的生命将悲惨地结束,正如它悲惨地开始。

因此,你必须弄清如何与死亡共处。不是找寻方法;你无法按照某个方法与你所不了解的东西共处。你不能抱着那个观念,说,“告诉我方法,我照着练习,这样我就可以和死亡共处了。”那毫无意义。死亡肯定是令人难以置信的,但是你必须弄明白与这样一种事物共处意味着什么,你必须真正去看看,实际感受感受,也就是要了解这个叫做死亡的、令你恐惧万分的事物。和你所不了解的事物共处是什么意思呢?我不知道你究竟有没有这样思考过死亡问题;很可能没有。你的做法无非就是因为怕死而尽力回避它,而不去正视它。或者,你匆匆转向某个带给你希望的理想、信仰来逃避死亡。然而,你真的必须弄清死亡的含意,看看你能否像跟你的妻子、丈夫、儿女、工作、焦虑相伴那样,和死亡共处?所有这些都伴随着你的生活,不是吗?你是和无聊、恐惧相伴着生活的。你能以同样的方式和某种你不了解的事物生活在一起吗?

要弄清活着意味着什么——不仅是指所谓的生命,也包括死亡这件未知之事——要非常深入地探究这个问题,我们就必须对我们知道的事情死去。我说的是心理知识,而不是你的房子、办公室之类的东西。我们谈的是对你的心紧抓不放的东西死去。你知道,我们想对那些带给我们痛苦的事情死去;我们想对侮辱死去,却牢记着恭维奉承。我们想对痛苦死去,却死死抓住快乐不放。请观察一下你自己的心。你能否对快乐死去,就在现在,而不是等到最后?你不会和死亡理论,因为它不会听你的长篇大论。你必须自愿地对快乐死去,这倒不是让你像某位圣人那样变得冷酷无情、令人厌恶——恰恰相反,你会变得极其敏感;既对美敏感,也对污秽、肮脏敏感;正因为敏感,你才会生出无限的关怀。

生死并不是分开的;它们是一体的。

那么,你能对你所知道的那个自我死去吗?举个非常浅显的例子,对一个习惯死去,放弃某种习惯,不管是饮酒、吸烟、饮食偏好,还是性习惯,毫不费力地,没有任何挣扎、冲突地完全脱离那种习惯。那时你会看到,所有那些你曾经经历、学习、遵循过的那些东西的知识、经验和记忆,你都给抛在身后了。这样你就再无恐惧,你的心清晰异常,令人难以置信,你开始这样观察那非同寻常的、让人类畏惧了几千年的现象到底是怎么回事,开始观察你所面临的某种不属于时间,在整体上就是未知的事物。只有这样的心才可以如此观察,它无所畏惧,因而不受已知的束缚——已知是指你的愤怒、野心、贪婪和那些琐碎追求等等。所有这些都是已知。你必须对它们死去,毫无冲突地自愿放开它们,轻松地抛弃它们。这是可能的;这并非理论。那时,心会焕发出新的活力,朝气蓬勃,天真无邪;因而它便可以与这称为死亡的事物共处。那时,你将看到生命有着完全不同的意义。那时,生死就不是分开的,而是一体的,因为要想生活,就得让一天当中的每一分钟都死去。而且,你必须每天都死去,否则,你只不过是在重复过去,像留声机唱片一样重复、重复、重复。

当你的呼吸、你的存在真正拥有了这种事物的芬芳;不是偶尔,而是在每一天里,不管是醒着还是睡觉,那时,无需别人告诉你,你自己就会看到那是一件多么非凡的事,也就是和事实而非语言、符号共处,和死亡共处,进而每一分钟都生活在一个没有已知,从不受已知束缚的世界里。唯有这样一颗心才能看到什么是真相,什么是美,看到那从永恒迈向永恒的事物。

克里希那穆提1963年在新德里的第5次讲话

录像:爱、生命和死亡是不可分割的。

生命和死亡是分开的两件事吗?

克里希那穆提:死亡对你来说意味着什么?你可曾考虑过这个问题,还是说,明知周围到处都有死亡,可你还是要把这件可怕的事推到将来,这样得过且过?当你看到最近在远东地区的战争受害者,看到他们骇人听闻的不幸和痛苦,看到无数珍奇林木遭到灭顶之灾,有一个可怜的孩子,不知道这到底是怎么回事,只能在路边哭泣,看着这一切,什么是死亡呢?你一定考虑过这个问题。对大部分人而言,死亡意味着生命的结束,是吗?我们害怕的是这个吗?而我们如此紧抓不放的日常生活究竟是什么呢?容我问一句,你究竟有没有思考过,你可曾探究过、调查过这个人类自远古时代起就不得不面对的重大问题?死亡对你来说意味着什么呢?

提问者:死亡就是身体死掉了。

克:不只是身体的死亡——死亡对你意味着什么?你知道死亡是什么意思吗?

问:无论我们是什么,死亡都会把它结束。

克:先生,你看见某个人死去,被装进棺材,身边摆满鲜花,然后抬上灵车,运往墓地。你曾经看过、观察过吗?那个男人或女人被装进棺材,这是意味着什么?对此你会无动于衷吗?难道你没有叩问过吗?——“这一切究竟意味着什么?生活意味着什么?死亡又意味着什么?”你看到你的朋友、你的儿子、你的兄弟、你的叔叔的死。某个人死了,某个人在越南被如此残忍、如此无助地杀害,那对你意味着什么?什么是生活?什么是生命?难道你没有问过吗?

在生活这个已知和死亡这个未知之间存在着斗争。

我们开始吧。生活对你来说是什么意思?你每天过的真实生活:到办公室、工厂上班,争吵,野心,人与人之间争斗不休,野蛮,暴力,期望,消遣,享乐,恐惧——所有这些就是生活,就是正在发生的事——谋生,智力推理,技术,科学发展突飞猛进,而我每天的生活充满悲伤,冲突不休,只有偶尔才会感到喜悦和快乐,往事如烟,只留下了无数记忆——这一切就是我们的生活,不是吗?人始终生活在已知的领域、过去的领域。这就是我们的生活:挫折沮丧,渴望认同,挣扎冲突,心中没有爱却渴望得到爱,孤独寂寞,这些又被研究总结,成为科技知识,比如:你和妻子或丈夫的关系,巨大的恐惧,还有那些深藏不露的心事——你从书上读到,便试图拿来和自己的情况对号入座。所有这些不就是你的生活吗?

问:生命是时间,而死亡或许就是走出时间。

克:我不知道,那是你的想法。我们这就来弄个明白。你的生活,全世界人类的生活,就是一场不断的斗争,谋生,生存,疾病,痛苦,要么努力做个有德之士,品行端正,要么反抗并力图挣脱主流的行为规范,走上一条截然不同的道路,比如去崇拜这样那样的神,或者当个无神论者、共产主义者或社会主义者——那就是我们的生活,这就是生活的全貌。我们之所以坚持这种生活,是因为这是我们唯一知道的事情。所以心回避死亡,是因为它不知道将会发生什么;一般来说,它的想法就是,“我知道的是生活。” 生活,无论多么烦恼,多么艰难,多么快乐,多么痛苦,多么具有破坏性,我也只知道这些,所以我会抓住这些不放。我不知道别的了。死亡是什么,我可以猜测,可以虚构,可以合理解释,可以怀有美妙的信念,可是,事实是,我紧抓着已知不放。因而心总在关系当中,在某种永恒之物当中寻求安全。心总是渴望安全,而那种安全存在于已知领域,所谓已知就是知识、经验和记忆。

所以,你可以说生活就是一场痛苦的煎熬,和零星的调剂,而死亡则是未知之事。因此会有生活这个已知和死亡这个未知之间的斗争。古埃及和其它地区的人们想要把他们的家具、象牙、美丽的面具、珍奇的珠宝、奴隶、绘画等等带往他们笃信的另外世界。亚洲人则认为有“我”、灵魂这个永恒的实体存在,现在积德行善就可以让自己在来世得到提升。他们相信转世的说法。他们指的是好的来生。但是,尽管他们相信这个,那也不过全是些空话,因为他们在日常生活中依然表现得庸俗、残酷、嫉妒。因此,信仰对他们根本无关紧要,他们看重的是已知领域的快乐享受。观察所有这些现象,你会看到,从古到今,那些相信复活、转世的人,那些只看重现世生活的人,都始终生活在已知当中。我们从这个问题开始吧。那个已知的,我们紧抓不放的东西,究竟是什么呢?我抓着我的生命不放。为了什么?

问:因为我害怕空无一物。

克:你知道那是什么意思吗?还是只是说说而已?你在抓着那个东西吗?心为何要抓着已知,却回避这个叫做死亡的东西?心为何要抓着这个不放?

问:我觉得我很享受我的生命。

克:生命是你唯一拥有的,你只能享受生命,因此你才会死死抓着它,是吗?

问:我发现生命也有痛苦。

克:你发现生命中有痛苦,有挫折,有包括快乐在内的一切,而你抓着这种东西不放。是什么驱使心执着于如此无常的事情的?今天我或许在享受快乐,而明天则苦从中来,我明知这种快乐转瞬即逝,可还要紧抓不放——为什么?

问:这是我唯一知道的东西。

克:心为何要抓着如此无常的东西呢?

问:这是我们唯一拥有的东西。

克:你拥有什么?仔细看看。你拥有的是什么?年老体衰,满身病痛,所有这些烦恼?你的心为何要抓着这种你称为已知的,充满痛苦、愤怒的东西?是因为已知给它带来了安全吗?

问:它给了我们生命。

克:所以你认为生命就是这种斗争过程——是这样吗?假如你从死亡当中发现了某种永恒、安全的东西,你可能也会喜欢起死亡来,不是吗?所以,心需要安全:无论多么短暂,多么痛苦,多么暴力,也无论具有破坏性,或者多么令人愉快。那里存在某种安全感,某种生存和知道的感觉。已知为心提供了安全感,因此心才会紧紧抓着已知不放。

你能像了解生活一样了解死亡吗?

你能像了解你紧抓不放的生活一样了解死亡吗?我知道什么是生活,我已经过了三四十年、七八十年这种生活了。我知道生活的内容,比如美丽的山丘、牧场,摇曳的树叶,平静的大海,我了解这一切,我看过。我知道这些,我感受过,生活过,痛苦过,我经历过所有这些体验、情绪、苦乐。我熟悉这些,所以我要抓住它们。那么,我能像了解这个领域一样了解那个叫做死亡的东西吗?假如二者我都了解了,那我就没有问题了。我能像了解生活一样了解死亡意味着什么吗?我接受了生活,那是痛苦、肮脏、污秽、暴行、饥饿,一切——我知道所有那些意味着什么。那么我能同样了解这个叫做死亡的神秘莫测的东西吗?我准备从这个问题着手,去探询,去弄个清楚。其实我从未探究过生活这整个存在过程。我接受了它,遭受过其中的痛苦,经历过地狱般的煎熬。我能否同样了解这个叫做死亡的东西,对它进行一番调查?我接受了生活,也接受了死亡,却从未调查过它们。因此,我们这就来对生活和死亡这两者展开调查。

所有的存在,所有的生活,都是这种斗争吗?斗争指的是享乐、痛苦,等等诸如此类的事情。经过探询,我看到那并不是生活,而是一种非常糟糕的状态。我调查过,探索过,我说:人类为何要这样生活?这是大错特错的。我要找到一种截然不同的生活方式。我对生活的调查表明,这种生活方式、思考方式是毫无意义的。经过非常非常深入的调查,我发现生活有着完全不同的意义。我是自己弄明白的,因为我进行过探究。我认为我还必须探究死亡,我必须弄清死亡的真正含意——而不是被死亡吓倒,或是置之不理,或是进行各种解释;都不是。我准备去探明究竟。我一直害怕死亡,因为我从未探询过死亡,弄清楚它到底意味着什么。因此我探究了死亡。现在,我的心探究了生活,也探究了死亡的含意。最后它说,生活和死亡其实是一回事。

你深入探询过生活的意义吗?我知道你已经将生活作为痛苦接受了下来。那是生活吗?

问:你必须对它死去。

克:不,不要对任何东西死去,就是看着它,去调查,去弄个明白。你有一颗心,有大量经验,有各种知识,去弄清楚,生命被人类如此糟蹋,这究竟是不是生活。那不是生活。你只有完全摒弃人类构建的这种结构才能发现生活的意义。所以,假如你不去发现生活的深刻意义,而仅仅接受目前的这种存在,那么你就无力探究死亡。因为正是在探究生活的过程当中你才会发现应该如何探究死亡。它们并不是分开的。那么你过的这种生活是生活吗?那是一个智慧、理智的人的生活吗?那是正确的生活之道吗?你怎样看?

问:那不是生活。

克:好,那不是生活,你怎么办?你会接受这种生活方式吗?如果不接受,下一步是什么?

问:我想要找到另外的生活方式。

克:你想找到另外的生活方式。你怎样去找呢?假如这并不是真正的生活方式,你想找到另外的生活方式,你怎样去发现呢?你只能通过调查才能探明究竟,这要求心有能力不抱任何目的、动机地去看。一旦抱有某种动机,心就会受到控制,发生扭曲。因此,探究生活的心必须毫无动机,这样才能自由地探究,就像一位科学家,不抱任何目的,他就是单纯地观察显微镜下面所发生的现象。

任何情况下我都不会接受这种生活方式;我不想那样生活。因此我的心问到,它该如何探究这个问题;有没有一种不同的生活方式?要找到一种不同的生活方式,进而发现一种不同的存在意义,我就必须以一颗没有成见,没有恐惧的心去接近它,我不知道将会发生什么,我就是想弄个清楚。这意味着要有一颗无论发现什么都不害怕的心。

同样,心还必须探究死亡。你要是害怕就无法探究。假如你说,“我必须要活下去,我必须有个好点儿的来生,”那就毫无意义。所以,心必须有能力没有动机、没有恐惧地进行探询。对于探询而言,这点至关重要,也就是没有动机、没有恐惧。请不要接受讲者说的任何东西。他没有权威,也不是你的上师。你也不是他的追随者。我们是在进行探询。

像我们这样的生活是毫无意义的,我想弄清楚生活的意义是什么,有没有一种不同的生活方式。我发现,如果行动与思想没有分裂,观察者与被观察者没有分裂,那么就会有一种不同的生活方式。我发现是思想将这个世界弄成现在这个样子的,而我是这个世界的一部分,这个世界就是我。思想要对此负责。所以,我现在关心的是对思想展开调查。我看到思想是必要的,否则我就无法说话,无法开车。思想对于上班、做生意是必要的。思想对于我运用自己获取的知识是必要的。我看到思想在那个领域是必要的。可是,我也看到,在关系当中,思想以及它所制造的形象完全是多余的。所以,我们能否这样来生活,让思想在某个领域中发挥作用,而在关系当中则不起作用?因为思想并不是爱。

心必须有能力没有动机、没有恐惧地进行探询。

现在,我有了一些发现。我发现了一种深刻的意义。我找到了这样一种生活方式,那里的思想运作是正常、客观、理智而又符合逻辑的,根本没有心理层面的运动,不存在由思想、语言、经验、知识建构的这个“我”的心理运动。所以,这个心理实体不存在。我看到那才是正确的生活方式,也就是让知识高效运作,而没有心理因素投射到知识的领域。只要存在这个“我”,这个自我,那么就会有斗争。自我是由思想建构的,语言、记忆、依赖就是思想的基础。所以,我发现那才是生活之道,我说的不是观念,而是事实。假如你是那样生活的,假如你深入彻底地调查、探究过,那么它就属于你。那时,我们就有了关系,那时,讨论真实的事情就非常有趣,非常可喜了。

同样,我也想探询一下什么是死亡。我不知道死亡意味着什么。我知道一些关于死亡的说法。我的儿子、我的妻子、丈夫死了。我曾经痛哭流涕,孤独酸楚,为生命被白白浪费而震惊。所以我要去弄清楚死亡究竟意味着什么。我的心能调查某种它不了解的事情吗?我不知道死亡意味着什么。我目睹过死亡降临到每个生命的身上,不管他是一贫如洗还是赫赫有名,是放纵愚昧、庸碌浅薄,还是自诩思想深邃。无一例外,死亡都曾触及他们。所以我要弄个清楚。我心里问,什么是死亡?我没有感到害怕。这一点对于探询最为重要。没有恐惧,我也就没有对于那个实体死后是否还活着的执念。是那个“我”害怕死亡;那个“我”就是是已知。那个“我”执着于家具、房子、家人、名字、国家等等,那个“我”在探究死亡时会感到害怕,因为他说,“我要死了。”我并不介意身体死掉,我只害怕结束内心里那个“我”的感觉。所以,人们给它起了好多名字,比如:灵魂、阿特曼,等等——这些都是思想构想出来的。

问:我在理智上看到这些了,可还是有恐惧存在。

克:就是这个问题。我看到了,可是恐惧依旧存在。那意味着什么?你看到危险时,不会说,“我看到了危险”,然后继续和危险玩耍,你会吗?你听到一句话,便把它转化为观念,所有人都这样做,然后就有了观念和实然的分裂。如果你能在听的时候不形成观念或结论,那么就只有实然存在了。你能在听的时候不形成结论吗?

问:这很难。

克:这才是真正的活跃的探究。

于是,心看到这个“我”并不是永恒的,它不过是由转瞬即逝的思想构建的。“我”不过是一连串的词语和记忆,并不具备任何事实基础。因此,心现在不再害怕,它准备去探究死亡意味着什么。死亡意味着什么呢?是对已知死去吗?如果心不对已知死去,那么会发生什么呢?已知就是“我”及其所有结构和痛苦。假如心不对已知死去,它就会像河流一般延续。全人类都被困于那条河流。我们从不说已知必须结束,而是接受了已知。我们之所以困于那条不断延续的所谓生命之河,是因为心从未让自己挣脱出去。所以,如果你看到你的丈夫、妻子、儿女在降神会上显灵,那种信息其实就来自那条河。只要你还困在那个陷阱、那条河里,那么你即使死去,可是那条河就是世界,世界就是你。所以,你哥哥死后,如果你接触到他,他其实是来自那里,来自那条河。一个脱离了那条河的人是不可能被灵媒捕捉到的。

死亡是什么意思?我目睹过死亡。我也知道我会死掉。身体会死掉。多年来滥用身体——吸毒,酗酒,放纵自己——遭致疾病缠身,痛苦不堪的恶果,以至于最后不得不依靠药物维系生命。虽然身体也许还能多活几年,但是我知道它终将死掉。心害怕的是这个吗?它是害怕失去他所认同的“家具”吗?“家具”就是指妻子或者丈夫、书籍、相片、金钱,等等。于是心问到,“我为什么执着于家具?”我现在用家具这一个词来表示所有占有、依赖、控制等诉求。心为何渴望认同?是因为它必须有所寄托吗?无论是房子、性、知识,寄心何物并不重要,但必须心有所寄。因为,倘若无可寄托,又会发生什么?所有的寄托本质上都是一回事,并无高下之分。心一旦有了寄托,便会感到充满活力,因为它在运动、运作,并由此获得了一种真实感。然而,我若没有寄托,将会怎样呢?

问:它就不存在了。

克:且慢。你还没有探索一下就得出了结论。心为什么要有寄托?心要是没有寄托,会发生什么情况?你弄明白了吗?

问:它会看见。

克:没有寄托的心会怎样?你亲自弄清楚了吗?

问:它就空了。

克:你是怎么知道的?

问:要是没有寄托,没有东西占据,它就是空的。

克:你是在用概念思考,而没有以一颗探索过这个问题的心来回应,这个问题就是,把心寄托于外物,会发生什么情况?一个生命,要是把自己寄托于痛苦、享乐,寄托于成功、无聊,寄托于孤独和各种问题,它会怎样?没有各种问题萦绕心头,它是空虚的生命吗?如果它不寄托于痛苦、享乐、神明以及诸如此类的事情,它就是退化的生命吗?

问:不是的。

克:别说不是;你不了解这个。你只是在文字里打转。心如果没有寄托,它就是空洞、无聊、退化的心吗?去弄明白,亲自试验一番。假如你无所寄托,那么会发生什么情况?你会把心寄托在别的东西上,不是吗?如果我不把心寄托在任何事物上,那时会发生什么呢?

心如果没有寄托,会发生什么情况?

所以,你在寄托中生,在寄托中死。而你称之为生活。因而,生与死都是寄托的过程。你从不说,“我知道我把心寄托在外物上了,我要探明没有寄托是什么意思。”你之所以寄心外物,是因为那是心——也就是“我”——的一项活动。寄托就是一种形式的认同,让我感觉自己活着;这个“我”非常活跃。现在,经过审视,我看到寄心外物是多么糟糕的一件事。这是我的亲眼所见,而不是嘴上说说而已。那么,心如果没有寄托,它会怎样?

问:或许会有新的事情发生?

克:先生,我现在饥肠辘辘,而你对我讲一段话,当作食物给我。我不想要你的话语,我要吃的。你其实是在用语言充饥。我想弄清楚如果心无所寄,如果放下一切,而不是单单放下某一件事,那时会发生什么。寄心外物是个什么状态,心无所寄又会怎样?对于探究过这种生命、生活的心来说,会发生什么情况?生活就是如此地被外物所累——朝思暮想,魂牵梦绕还不够,醒来还要解梦。心被无休止地占据着,而无一刻空明无染。它还寄托于死亡以及死后的事情——那里也没有完全放下之时。所以,问题就是:如果心没有任何寄托,那么会发生什么呢?发生了什么?是空吗?那种空,是退化吗?存在空吗?还是说,那时就只有观察,别无其它?那种观察可不是寄托于被观察者的观察者的消遣。如果只存在观察,那么会发生什么?还有什么需要观察吗?还是说,什么都不存在了?所有人都害怕自己什么都不是。因为你想要成为什么,所以你才会寄托于所有事情。你的一切问题都来源于此。

现在,假如你和讲者一起进行了探究,就会看到生命、爱和死亡是一回事。理解了死亡,就理解了那个叫做生命的非凡事物——你就会过上完全不同的生活,心无所寄,因而也就没有任何冲突。不在冲突当中的心就从死亡中解脱了。

克里希那穆提1973年在萨能的第6次讨论

录像:寂静,永恒的基石

存在着一种没有时间,因而浩瀚无垠,不可思议的状态。假如你遇见它,那就是最为奇妙的事。我可以来谈一谈,可是描述并非描述之物。这要由你亲自观察你自己来了解。任何书本,任何导师都无法教给你这些。不要依赖任何人,不要加入那些灵性组织;你必须从你自己身上去了解。从那里心会有不可思议的发现。但是,要做到这点,就绝对不能存在分裂,这样才会既岿然不动,又敏捷灵活。对这样的心而言,时间是不存在的,因而整个死亡和生活的概念就有了截然不同的含意。

选自克里希那穆提作品 THE IMPOSSIBLE QUESTION