如果你说,“我必须摆脱一切塑造的影响,我必须去体验,”那么,这个“我”依然存在,而你仍然是从“我”这个中心去观察的。这样就没有出路,因为始终有中心存在,即结论、记忆,这个东西边看边说,“我必须”,或“我不该”。

是否存在一种无观察者的状态,一种没有中心的观看状态?在真正感到痛苦的那一刻,并没有“我”;在极度喜悦的瞬间,也没有观察者——那一刻,天地间充满至福,而你也是其中一部分。当心灵洞见“成为”与“达成”的虚妄,这种状态便会自然而然地显现。唯有观察者彻底消失,那无时间的境界才会降临。

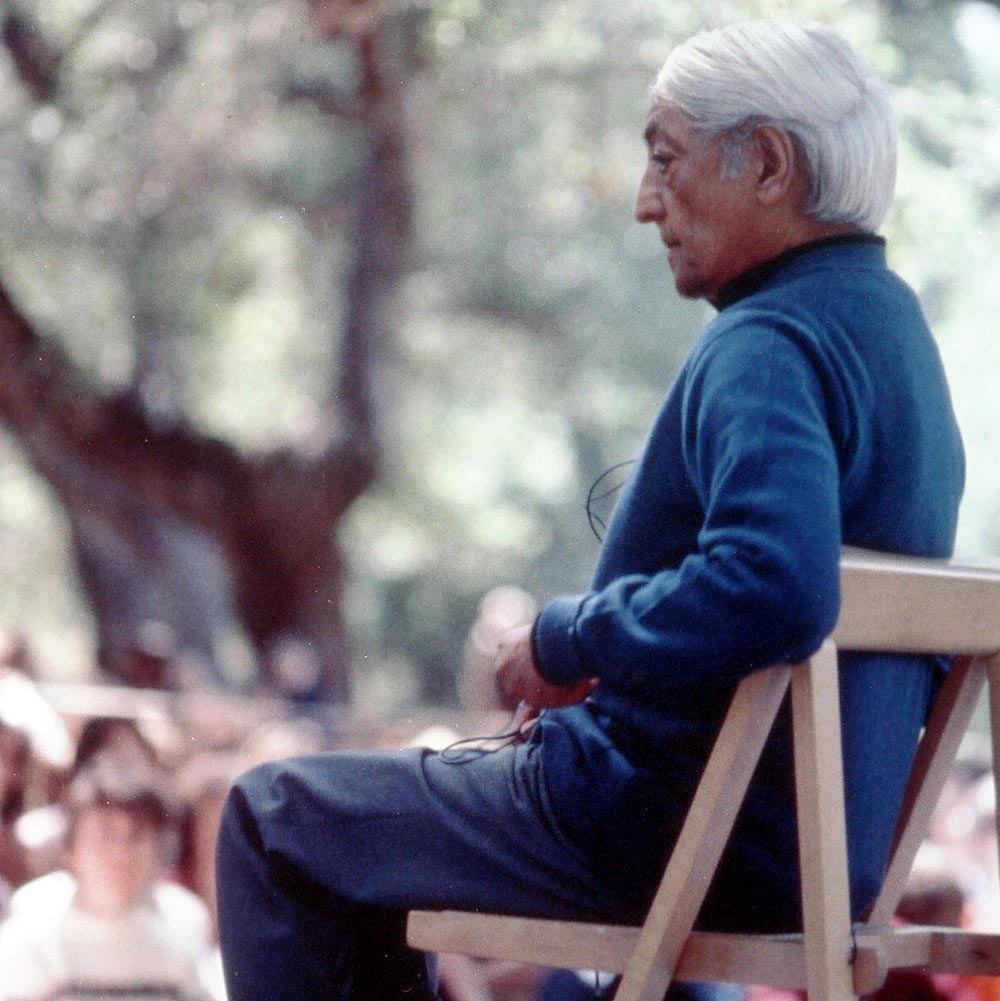

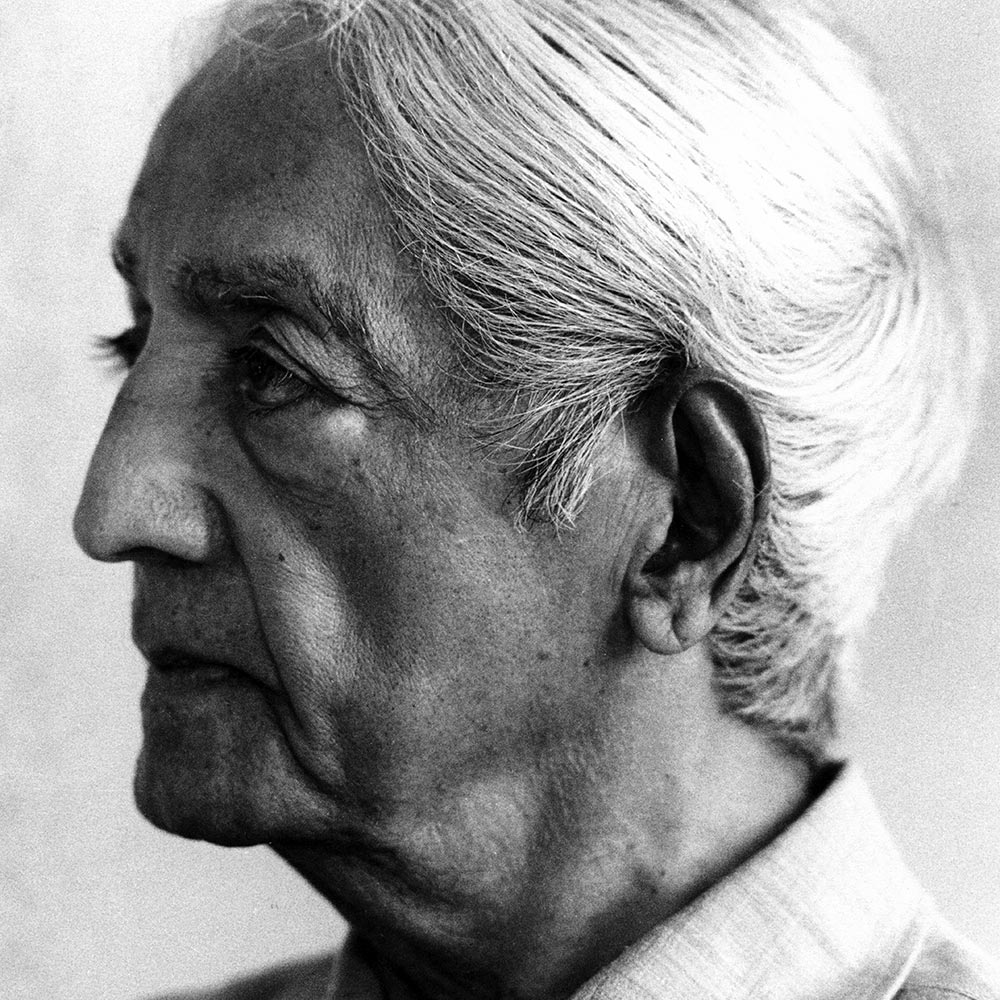

克里希那穆提1961年在孟买的第8次讲话

观察者是分裂的根源

问:被观察者变为观察者后,如何消除矛盾与冲突?

克里希那穆提:我们并没有说观察者会变成被观察者。观察树的观察者并不会变成那棵树——天哪,当然不会!但当观察者理解了自身的结构与本质时,就会产生一种无分裂、无观察者的观察。

在我想要认同什么的那一刻,我就已经分裂了——否则,我是不会认同什么的。面对分裂、矛盾、争吵和仇恨,我试图通过认同加以克服。这意味着我已经承认了分裂,并试图利用认同来克服那种分裂。可是,我们说的是,观察者就是分裂的根源。观察者就是分裂。暴力遍及整个世界,作为一个人,你是暴力的。认识到这一点后,你便树立了所谓非暴力的理想。因此,既有“实然”——现实中的暴力,也有“应然”——非暴力的观念。于是就会有矛盾。一个暴力的人心怀非暴力的理想,他其实是在假装没有暴力,那种行为是虚伪的。可实际上人是暴力的,而我们希望借助理想来消除暴力。这就是“实然”和“应然”之间的时间与空间。看看这有多荒唐。我们耗费精力和能量,试图成为非暴力的人,变成我们本不是的样子。

你能没有观察者地观察吗?

克:你能观察一朵花、一只鸟儿、一片水,观察美丽的大地,观察你的妻子或丈夫,却不带有观察者吗?这意味着放下你原有的形象。试着这样观察一下,你会发现自己必须格外留心,不只是现在,更要在你塑造形象的那一刻,这样你的心才能自由地观察。你看过你喜欢或者爱慕的人吗?你是透过你心中的形象看那个人的,所以,你们的关系是这两个形象之间的关系。正因如此,才会产生如此强烈的对立情绪,正是因此,人们彼此之间才会毫无关系可言。

所以,理解关系至关重要,因为生命就是关系,生活亦是关系。然而我们将这关系异化成了可怖的存在。这种可怖的关系却被冠以爱之名,只因你或者在情欲交缠,或者在目睹悲悯时偶然从中感受到了一点温情。所以,你必须亲自探究什么是关系,不是从词典、教授、心理分析师或宗教组织那里获取答案,而是亲自从自身去发现。那时,你将从自身看见整个世界。你无需阅读任何文字,因为你就是整个人类。除非人真正透彻理解这些,否则爱不会存在,人只是在追求享乐而已。

问:人怎样才能从知识积累中解脱出来,以便进行观察?

克:倘若没有知识积累,你既无法回家,也不能辨认任何人。你需要知识积累来胜任工作、使用语言。但须知知识如何破坏关系——知识是你经年累月或一天之内塑造的他人形象。那个形象妨碍了正确的关系。所以,你既需有知识来运作,又要意识到在关系中积累知识、塑造形象的危险。能够觉知到知识何时不可或缺,何时暗藏危险,才算是拥有了一颗非常优秀的、智慧的心。人必须保持高度的警觉。

克里希那穆提1970年在圣地亚哥的第1次讲话

录音:过一种完整的生活

问:我想知道,这种观察者和被观察者都不存在的空间有何重要意义。

克里希那穆提:我们所能认知的空间,始终以观察者和被观察者的二元形式存在。当我以观察者的身份看这个麦克风时,麦克风这个客体存在于此。观察者和被观察者之间存在一种空间。这个空间就是距离,距离本质上就是时间。有观察者,就有他与星辰之间,他与山峰之间的距离。你问那种不同于此的空间是什么?我无法告诉你;我只能说,只要观察者和被观察者之间这种空间还存在,那种空间就无法显现。但存在一种途径,可以让造成这种二元空间的观察者得以解脱。

无论你如何延伸这种空间(观察者与被观察者之间的间隙),它都将永恒存在。听——此刻空中正有一架飞机掠过。当你以观察者的身份去倾听那个声音时,你作为倾听者在此端,声音的振动在彼端,二者之间必然存在间隔。这间隔本质上是一种时间性的存在:从你与配偶的关系,到你与居所、河流、国家、政府乃至宗教的关联中,观察者与被观察者的对立始终在场。只要这种二元空间存在,只要矛盾尚未消弭,冲突便注定如影随形。

逃避不可能解脱观察者的心灵。所以不要逃避,不要寻求。要面对你的本来面目,面对事实;而不要转释事实——认为自己是什么,“应该”是什么。如果你面对事实,正视自己的本来面目,不逃避,不命名,不用文字,那么,事实本身将发生根本性转化。若能如此面对每次反应、每个思想运动,观察者的桎梏便会消解。此时,一种全然不同的空间维度自会显现。

问:怎样才能体验到这种不同维度的空间?

克:你坐在那边,我坐在这边——就这些。你所知道的空间就是那边的你和这边的我之间,或者你和山,和树,和另一人之间的空间。如果你知道的是这个空间,你就和任何事物都没有联系。你处在隔离状态。

克里希那穆提1966年在萨能的第10次讲话

录音:不带有概念地看就是要意识到观察者和被观察的事物

观察者和被观察者的分裂

我们知道有钟表时间,这是事实。我们也知道有愿望这种时间,那也是事实。我们还知道,有渐进的过程,思想说,“明天再做就行了”——这依然是时间。在此之外什么是时间呢?存在时间这种东西吗?要想探明究竟,不是仅仅玩弄理论、智力,或者受情绪带动,而是真正去摸索体会,你就必须探究观察者和被观察者这个问题。

只要有观察者和被观察者,就会有时间存在。

你观看日落时,有观察者,也有被观察的事实。观察者和被观察者之间存在分裂。这个分裂就是时间。观察者并不是永久的实体。我在此提醒你。不要说先有观察者存在——你要像一本圣书都没读过那样去看。(无论如何,圣书并不重要。)就当你是第一次在看,不要翻译别人说过的话,说有最初的观察者,有最初的实体,有沉默的观察者,等等。你可以编造很多说法、理论,可那样的话,你却完全没有抓住重点。

在你观看任何东西时,有观察者、审查者、思想者、经验者、寻找者,也有那个被观察的对象:既有观察者也有被观察者,既有思想者也有思想。这里就始终存在着分裂,而这种分裂就是时间。这种分裂正是冲突和矛盾的实质。观察者与被观察者这种二元存在的本身就包含着矛盾和分隔。而只要存在冲突,人们就会急切地想要超越它,战胜它,克服它,逃离它——所有这些活动都包含着时间。

所以,只要存在观察者和被观察者这两个分开的实体,就会有时间。即使观察者认同被观察者,那个过程也包含时间。即使你说你信仰上帝,你试图认同上帝,那也涉及时间,因为你必须努力、斗争、放弃这个做法、那样去做,等等。或者,你也许会盲目地认同你自己,结果进了精神病院。

观察者在观察着、评判着、审查着,在接受着、抗拒着。

所以,你会看到自己内心存在分裂。而且会明白,只要这种分裂存在,时间必然会持续下去,永远不会结束。那么分裂有可能消失吗?消失的意思就是,观察者就是观察的对象,寻找者就是寻找的目标。不要用自己熟悉的术语来解释,比如把寻找的人说成上帝、某种灵性存在;也不要想当然地说“我就是阿特曼”或其它类似的概念。这么做就是在自欺欺人;你不是在摸索、发现,而只是在发表或坚持一些毫无根据的说法。

那么,这种观察者和被观察者的分裂能结束吗?只要存在这种分裂,时间就会持续下去,时间即悲伤。要想明白如何结束悲伤,必须理解这点,必须超越这种思想者与思想、经验者与经验二元对立的情况。那么,我该怎么办?我从自己身上看到观察者在观察、评判、审查、接受、抗拒、约束、掌控、塑造。那个观察者,那个思想者,是思想的产物。即首先出现的是思想,而不是观察者,也不是思想者。若思想活动停止了,观察者与思想者便不复存在,唯有一种全然贯注的状态在场。

思想者与思想,观察者与被观察者的分裂,真能结束吗?要做到这点,必须没有时间的参与。假如我刻意做些练习来打破这种分裂,那么时间就掺和进来了,结果反而延续了思想者和思想的分裂。那该怎么办呢?这个问题不要停留在嘴上,而要像火烧眉毛一样急迫。人只有感受强烈时,才会心情急切,就像身体疼痛时你会立刻行动一样,因为那是很强烈的感觉。千百年来,人类一直受尽痛苦折磨,却从未找到出路。找到出路是刻不容缓的事。所以,你必须非常深刻地理解这个问题,也就是要倾听——真正倾听此刻正在说的话。

看到观察者和被观察者之间的分裂其实并不存在。

你可知什么是倾听?如听清风拂叶,不抗拒,不解释,不分心。真正倾听,便没有分心这回事。你倾听那树叶间的微风,自然是全神贯注的,这时就完全没有时间的参与。你是在倾听,而没有解释,没有诠释,没有同意或反对,没有说,“我明天再考虑一下”——你处在真实的倾听状态中,这意味着你是非常担忧的——如果我可以用这个词的话,因为你正心怀悲伤。所以,你会调动你的每一根神经,投入全部身心去倾听。

如果你这样听过,那么,我们就可以谈谈另一个问题,这将有助于理解并结束观察者与被观察者之间的分裂。我们必须要有秩序,不仅要有社会秩序,而且房间里、街道上都要有秩序。没有秩序,你就无法运作。秩序是美德,秩序是正直,没有秩序,你就无法高效运作。所以,内在、外在的秩序是必不可少的。社会与人类不是两个不同的实体;人类内心有了秩序,就会有外在的秩序。因为我们所有人的内心都是失序的,所以才会有外在的失序。仅仅修补外在秩序——社会必须要有秩序——消除不了这种内在的失序。

所以,秩序是美德,而你无法培养美德,正如你无法培养谦卑。假如你培养谦卑,你就是在掩盖自己的虚荣心。谦卑必须得是自然绽放的。没有谦卑,就不会有学习。你若培养美德,那就不再是美德了。你无法培养爱,不是吗?你可以培养仇恨、贪婪、嫉妒;你可以更彬彬有礼,更温文尔雅,更和蔼大度,但是那不是爱。爱是不属于时间或记忆的。那种性质的爱就是同情,其中包含温柔、和善、慷慨等等。可是,慷慨、和善并不是爱。正如你无法培养爱或谦卑一样,你也无法培养美德。然而我们的习惯和传统就是培养美德——那只是在抗拒事实。尽管多少世纪以来你给出了种种说法,事实依然不变,那就是你是暴力的。你也许不会打人,但你还是暴力的,因为你有野心,你很贪婪、嫉妒,你的国家要是遭到攻击,你马上就会警觉起来、关注起来。那么,在暴力中建立秩序就是结束暴力,而结束暴力必须是即刻的,而不是在明天。结束暴力——这就是秩序——并不需要时间。假如时间参与进来,那就是意志、拖延、渐进——我会依靠观念和遵循,逐渐摆脱暴力——你并没有真正摆脱暴力。摆脱暴力要在现在,而非明天。

当没有中心,没有观察者的空间出现时,时间就消失了。

所以,我们必须要有正直感,理解了时间的性质,这种正直感便会毫无动机地产生。你做好人如果是为了逃避惩罚或得到奖赏,那就是有动机了。那就不是善,而是恐惧。正直向来是没有动机的,在那种正直的人际关系中,时间是不存在的。当你爱某个人时,那意味着什么?爱某个人,爱动物,爱树木、天空——那意味着什么?那不是智力活动,不是记忆的反应,而是两个个体或两个对象彼此在同一层次、同一时刻的强烈感受。那时就会产生一种无法言传的,既非理智亦非眷恋的情感交融。爱不是眷恋,爱不是情绪,爱不是对宗教的虔诚。

所以,如果你理解了时间的性质以及其中所包含的一切,那么,秩序和美德即刻就会出现。如果你理解了这种美德——即秩序,它们是即刻出现的——那么,你就会看到,观察者和被观察者的划分其实并不存在。这样时间就停止了。唯有这样一颗心才能知晓新的事物。

我们知道有空间存在,只是因为有客体在其周围制造了空间的缘故。这儿有个麦克风,因为这个原因,它周围存在空间。房子内部有空间,这是因为四面有墙壁;房子外部也有空间,这也是因为房子作为客体存在而造出空间来。有客体造出的空间,就会有时间。没有客体,还会有空间吗?你必须把这个弄清楚;这是个挑战。你必须探明究竟,因为人的心灵琐碎而渺小,始终以自我为中心,在这个有限范围内运作。所有活动都局限在那个中心之内,围绕着那个中心打转,也就是局限在那个中心在自己内部和周围制造的空间里。因此,只要存在一个客体、思想或形象制造的空间,那个空间就永远也不会给人自由,因为那个空间里始终有时间存在。

当没有中心,没有观察者,进而没有客体的时候,时间就消失了。唯有这样一颗心才会知晓美是什么。美不是兴奋剂;不是观观看建筑、绘画,观看日落或者漂亮的脸蛋而引发或构想出来的。美是完全不同的事物;只有经验者不复存在,进而经验也不复存在的时候,美才能得到理解。美就像是爱——你说你爱的那一刻,你就不再爱了,因为那时爱只不过是个心理状态,是种情感,是种情绪,那里面有嫉妒、仇恨、羡慕和贪婪。

克里希那穆提1966年在马德拉斯的第4次讲话

录像:观察者和被观察者之间的分裂是虚幻的

观察者就是被观察者

我给你或任何事物塑造了一个形象,这时我可以观看那个形象,所以,存在形象和形象的观察者。我看见某个,比如说,穿着红衬衫的人,我立即就会做出喜欢或不喜欢的反应。这种好恶是我的文化、我所受训练、我的交往、我的倾向、我养成的或由遗传继承的性格造成的结果。我正是从这个中心去观察、评判的,因此观察者与他观察的事物就分开了。

观察者既是过去也是现在。

但是,观察者会意识到不止一个形象;他制造了成千上万个形象。可是,观察者不同于这些形象吗?他不就是另一个形象吗?他一直在增加删减这个形象;他是个活物,在权衡着、比较着、评判着、调整着、变化着,这是内外压力造成的结果——生活在这个由他自己的知识、影响和无数算计所构成的意识领域,必然会这样。与此同时,如果你审视这个观察者,即你自己,你会看到,他是由记忆、经验、意外、影响、传统和变化无穷的痛苦——这些都是过去——所构成的。所以,观察者既是过去也是现在,而等待他的明天也是他的一部分。他是半死半活的,一半带有这种死的东西,另一半又有生命的活力,他在这样观看。你(观察者)以那种局限于时间领域的心态看着恐惧、嫉妒、战争,看着家庭,试图解决所观察到的问题,其实你观察到的是挑战,是新的问题。而你在以旧释新,因此你永远都在冲突中。

一个形象,作为观察者,在观察周遭和内心的其它几十个形象,他说,“我喜欢这个形象,我要保留它,”或者“我不喜欢那个形象,我要甩掉它。”可是,如果对其它形象做出反应,产生各种形象,那么这些形象就又构成了观察者本身。所以,我们在这个阶段看到观察者也是形象,只不过他是将自己隔离起来去观察的。这个观察者由各式各样的其它形象组合而成,却以为自己会永远存在。在他自己和他制造的形象之间存在着一条界线,一段时间间隔。这就造成了他自己和那些形象之间的冲突——他以为是那些形象给他造成的麻烦。于是他说,“我必须摆脱这种冲突,”可是摆脱冲突的欲望本身就又制造了另一个形象。

觉察到这一切就是真正的冥想,这种觉察揭示出,存在一个由所有其它形象组合而成的中心形象,这个中心形象,即观察者,是审查者、经验者、评价者、法官,他想要征服所有其它形象,或者将其全部消灭。由于所有其它形象产生于观察者的评判、意见和结论,而观察者又是所有其它形象的产物——因此观察者就是被观察者。

观察者意识到观察者即被观察者后,会发生什么?

觉察揭示出心灵的不同状态,揭示出各种形象以及形象彼此之间的矛盾,还揭示出矛盾所导致的冲突,对于冲突一筹莫展的绝望,以及试图逃避冲突的各种行为。这一切都是凭着谨慎迟疑的觉察揭示出来的,然后才会有观察者即被观察者的认识。意识到这一点的不是某个更高的实体;不是更高的自我。更高的实体,更高的自我不过是虚构的另一层形象;揭示出观察者即被观察者的正是这种觉察本身。

假如你问自己一个问题,得到答案的实体是谁呢?去询问的这个实体是谁呢?如果这个实体是意识的一部分,是思想的一部分,那么它就无法探明真相。它能探明的只是一种觉察状态。可是,假如在那种状态中还有一个实体,说,“我必须保持觉察,我必须练习觉察,”那同样是另一个形象。

这种对于观察者即被观察者的觉察,并不是认同被观察者的过程。要想认同什么非常容易。大多数人都有所认同,比如认同我们的家庭、丈夫、妻子,还有,认同那导致了惨绝人寰的浩大战争的国家。我们考虑的是完全不同的事,我们必须理解这个问题,不是在嘴上,而是在我们的心底,在我们存在的本源。中国古时候有位画家,在开始画比如说一棵树之前,他会在树前坐上几天、几个月甚至几年,不在于时间长短,他要一直坐到他就是那棵树。他没有认同那棵树,而是他就是那棵树。这意味着他与树之间没有空间,观察者与被观察者之间没有空间,没有体验树的美、树的运动、阴影、树叶的远近、色彩的质地等等的经验者。他完完全全就是那棵树,只有在那种状态下他才开始作画。

假如某种事物就是你,你能做什么?

假如没有认识到观察者即被观察者,那么观察者方面的任何活动,都只会制造另外一组形象,他还会陷在那些形象里。可是,如果观察者意识到观察者即被观察者,那么会发生什么?这需要非常缓慢地探讨,因为这是个非常复杂的问题。会发生什么情况呢?观察者完全不行动了。观察者一直说,他必须对这些形象做些什么,压制它们或者将它们改造成不同的样子;对于被观察者他总是非常积极,总是做出或者热情或者随意地行动、反应。人们把观察者方面这种出于喜欢、不喜欢的行动叫做积极行动:我喜欢,因此我必须抓牢;我不喜欢,因此我必须甩掉。可是,如果观察者认识到他要采取行动的这个对象就是他自己,那么他自己和这个形象之间就没有冲突了。他就是那个形象。他和那个形象不是分开的。以前他和形象分开时,他对形象采取过或试图采取过行动,可是,观察者认识到他就是那个形象后,就不存在喜欢不喜欢了,冲突就消失了。他有什么可做的呢?假如某种事物就是你,你能做什么呢?你无法反抗它,逃离它,甚至无法接受它。它就在那儿。这样,所有来自对于好恶的反应的行动就都结束了。

那时你会发现觉察变成了一种生气勃勃的状态。它不受任何主要问题或任何形象的束缚——由那种强烈的觉察会生出一种不同品质的注意,这样一来,心灵——因为心灵就是这种觉察——就变得格外敏锐,富于智慧了。

选自克里希那穆提作品 FREEDOM FROM THE KNOWN