难道你不想弄清楚,有没有可能既不受那种毁灭性的野心、竞争的驱使,却又在这个世界上过得丰盈、充实、快乐而富于创造吗?难道你不想知道怎样生活才不会使你的生命毁灭他人,不在他们的道路上投下阴影吗?我们认为这是个乌托邦式的梦想,永远不会变成事实,但是我谈的不是乌托邦;那毫无意义。你我这些普通人,能否富于创造地活在这个世上,而不受野心的驱使?——野心有各种表现,其中之一就是渴望权力和地位。如果你爱你所做的事,你就会发现正确的答案。如果你当工程师,仅仅是为了谋生,或者是因为你的父亲或社会期望你成为工程师,那你就受到了强迫;任何形式的强迫都会造成矛盾和冲突。然而,如果你真的想当工程师或者科学家,或者如果你想种树,画画,写诗,不是为了赢得认可,而只是出于热爱,那么你就会发现你永远不会同别人竞争。我认为这才是问题的关键:爱你所做的事。

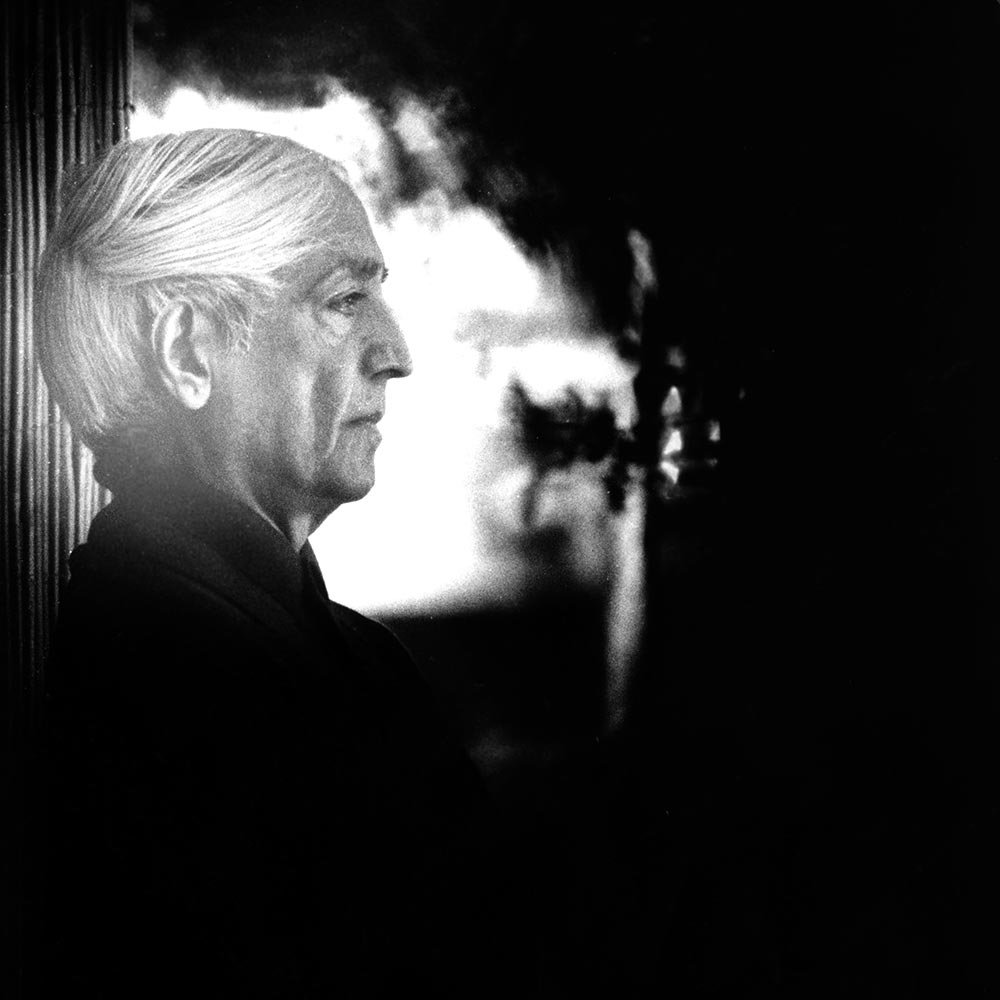

选自克里希那穆提作品 WHAT ARE YOU DOING WITH YOUR LIFE?(中译本《生活之道》)

挥霍生命!

他们行进在长长的游行队伍中,将军们身穿戎装,戴着饰有羽毛的帽子,勋章、佩剑、马刺等各种装饰闪闪发光;坐在马车里的女士盛装打扮,由士兵们簇拥着,后面还跟随着一队头戴高帽,身穿制服的士兵。人们驻足观看,目瞪口呆。他们一定也想加入游行。可是,假如你除去这些人的军装、羽毛以及冠冕堂皇的头衔,他们其实跟那些瞪大眼睛的路人一样普通。这种情况随处可见:人们都看重头衔、地位和声望。那些作家、艺术家、音乐家、导演,大公司的总裁,如果剥去外表的虚饰和小小的地位,他们还剩些什么呢?职务、地位是两件事。人们往往利用职务谋取地位。一旦我们赋予担当职务的人某种地位,就会引发混乱,可二者又总是交织在一起的。于是忙于厨下者遭人鄙视,身穿军装者备受尊敬。我们都混迹于游行队伍当中,不能自拔,时而对这人鄙夷不屑,时而对那人毕恭毕敬。

你会纳闷,假如你将自己的地位、响亮的头衔、家具和僵死的记忆都拿走,真正留下的会是什么?你要是有才能,那种能力当然不能贬低。然而,当你利用这种才能来谋取职位、权力、地位的时候,那就是麻烦的开始。有人把才能当作金钱、职位、地位的敲门砖。有人无才无能,却可以花钱买路,或者依靠家族关系、社会背景,以及通过世袭等等来攫取地位。这些都非常庸俗。而我们就身在其中。是什么使得我们如此粗俗,如此平庸、卑鄙?这种丑陋与地位的显赫程度直接成正比。每个人都在屏息注视这望不到头的游行队伍,这些人就是我们。是这些屏息的看客制造了他所羡慕的这种地位,坐在金色马车里的女王也是一样。他们同样地庸俗。

我们为何会卷入这股洪流?我们为什么要参与其中?观众和舞台上昂首阔步者一样要为这奇特的景象负责。我们既是演员也是观众。我们反对炫耀地位,并不是因为我们反对那样看重地位,相反,我们把它看得非常重要;我们想让自己站在舞台当中——“哪怕让我儿子……”我们读着这些文字,深思着这种浮华虚荣,或许会微微一笑,不管是在讥讽,还是感到苦涩,可是我们还是会去观看游行。我们为什么就不能一边看,一边从心底笑出声来,然后把这虚荣心丢在一边?而要想完全丢开这种心理,我们就必须从内心,而不是仅仅从外在上着手。

这就是有人出家当和尚,当托钵僧的原因。可是那里一样有特殊的职位、地位和幻象。社会造就了托钵僧,当托钵僧是对社会的反应。那里同样很粗俗,很招摇。假如人们都不认可和尚,还会有和尚存在吗?这种荣誉性的认可与将军所得到的认可有何不同?我们都在玩这个游戏,我们为何要玩这个游戏呢?是因为我们内在极其空虚、匮乏,以至于书籍、牧师、神明、听众、你的朋友和妻子等等都无法填补吗?是因为我们害怕与过去、死亡共处吗?

我们在挥霍生命!无论我们是否走在游行队伍当中,只要这痛苦的空虚感继续存在,我们就是其中的一份子。正是这种空虚使我们变得粗俗、恐惧,进而产生依附和依赖心理。不管你是走在队伍当中还是在大看台上羡慕不已,这整个充满冲突的游行都会继续下去。要完全脱离这场游行就要摆脱这种空虚。但假如你努力或者决定脱离空虚,那只能事与愿违,因为你自己就是空虚。你就是其中一部分,所以你什么都做不了。否定这种粗俗,就是否定你自己,这样就可以摆脱这种空虚。这种否定,就是完全无为地对待空虚的行动。

选自克里希那穆提作品 CAN THE MIND BE QUIET?

录像:什么是正确的谋生之道?

我们能否摆脱痛苦?

我们能否没有问题也没有冲突地活在这个世上?对于大多数人而言, 生活,我们的日常生活,就是一系列的斗争、 冲突、痛苦和各种各样的焦虑。我们能否生活在这个疯狂的世界里,却没有任何问题与冲突呢?这种想要过一种毫无冲突的生活的想法,听起来也许相当荒谬。要探询这个问题,需要极大的智慧、能量和勤奋。所以,如果我们可以一起思考的话,我们来探究这个问题:是否存在这样一种生活的艺术,可以让我们的日常生活没有这些混乱,没有改变的痛苦以及由改变引发的焦虑。我们能否过这样一种生活?问这样一个问题似乎让人难以置信,因为我们的生活,从生到死,就是一连串的冲突、斗争,既有努力让自己得到满足的野心,也有生命存在的痛苦、悲伤、快乐,等等。

生活的艺术是最伟大、最重要的艺术。

所以我们来探讨一下这个问题,即日常生活的艺术。我们有很多种艺术:有绘画艺术,有制作精美的鞋子的艺术,有工程艺术,有交流艺术——有许许多多种艺术。然而大部分人从未问过生活的艺术这个问题。生活的艺术是最伟大、最重要的艺术。尽管如此,我们还从未深刻探询过,在日常生活中,什么是生活的艺术,这需要非常敏锐,体察入微,还要有完全的自由。没有自由,你就无法探明什么是生活的艺术。这种艺术并不是一种方法、体系。不是询问别人如何去发现生活的艺术,而是说,这需要大量的理智思考,以及发自心底、始终不渝的诚实。

很少有人是诚实的。世界上这种情况越来越糟糕。我们并不诚实。我们说一套做一套,我们谈论哲学、谈论神,谈论所有那些古印度人编造的理论,我们相当擅长这种事。然而,语言、描述、解释,并不是行动,这就是我们有如此多不诚实表现的原因。探询生活的艺术,必须具备一种根本上无法撼动、永恒不变的诚实,一种无法腐蚀的诚实,不会去迎合环境,适应各种要求和各种形式的挑战。这种艺术需要我们极其正直诚实才能发现,因为我们正在面对一个非常复杂的问题。要想过一种不浪费能量,秩序井然的生活,一种不受幻想或传统影响的生活,并不容易。不论是古老传统还是现代传统,都只不过是在延续旧的模式,而旧的模式是不可能调整自己去适应新生事物的。

所以你要运用你的大脑,以你自己的紧迫感和要求,来探明是否存在一种完全有序的生活方式。所以,如果可以的话,请保持严肃。在今年或者这一周的剩余时间里,你可以不严肃,但在你的生命长河中,你至少要认真一次,对自己完全诚实一次。这样我们才可以一起来探究生活的艺术这个问题?我们要如何去弄清楚呢?艺术是将一切安排在正确的位置上,不是夸大这件那件事情,不是只在某一个方面重视自己的本能和冲动,而忽视其他方面。

探询生活的艺术,必须具备一种永恒不变的诚实。

请注意,我们要看到,这一点非常重要,那就是要找到一种没有任何冲突和问题的生活方式。冲突和问题在浪费我们的能量,我们必须弄清楚,为什么会有问题存在。我们在谈论人类的问题。因为我们首先是人类,然后才是科学家、工程师、商人,等等。我们首先是人类,然而当你强调其他事情时,你就会忘记这一点。

生活的艺术,意味着非常严谨、井然有序的日常生活。秩序的意思并不是遵循、服从和适应一套模式。而是要完全意识到、觉察到自己的失序?我们的生活在内在上处于失序和矛盾状态。在改变“实然”为“应然”的努力中,存在着一个产生冲突的间隔。而那个冲突便是失序的本质。只要我们在心理上发生了分裂,那么就必然会有冲突,进而产生失序。只要还存在失序,那么,努力找寻秩序的想法,依旧是失序的。

我很混乱;我的生活是失序的。我的内心支离破碎,因为这种混乱,我制定了一套模式、一个理想、一个计划,我说我要依照那个计划来生活。然而那个计划源自我的混乱。所以,我必须要了解的就是:我为什么是混乱的、失序的?如果我明白了,那么从这份理解和觉知中,秩序就会自然而然、毫不费力地出现。也就是说,如果我可以发现我混乱的原因,那么混乱就不存在了,也就有了秩序。那么,混乱的原因是什么呢?假如我生病了,我去看医生。医生说,我的饮食扰乱了你的身体,他告诉我不要吃某些东西。所以我就会做出改变:注意合理饮食。同样,如果我们可以找到那个原因,那么结果就会改变。假如结果有所改变,那么原因也会有所改变。

失序是可以彻底消除的。

因此,我们只有理解了失序的心理机制,才可能会有秩序。而失序的心理机制是可以彻底消除的。如果我和我的妻子或丈夫吵架了,我就要搞清楚为什么我们会争吵。我们会说,“咱们来聊一聊,看看我们为什么吵架。”于是我们开始交流,最终在某个地方取得了一致。所以,同样的,我们要一起过一种完全有序的生活——这就是生活的艺术。

生活的艺术也意味着不应该有任何恐惧——害怕没有心理上的安全感,害怕死亡,害怕不能成为什么人物,患得患失——不应该有这整个恐惧的问题。我们能否完全摆脱恐惧?心怀恐惧,则心智迟钝,无力观察。我们内心都有恐惧,而内在活动塑造并控制着外在。从小到大,我们一直忍受着恐惧,可是,恐惧的本质和结构是什么?恐惧是如何产生的?恐惧的根源是什么?恐惧多种多样——我们是一个一个处理,还是说,我们应该探明恐惧的根,恐惧的起因?恐惧的根是什么?是什么造成了这整个恐惧。恐惧极具破坏力。假如一个人神经紧张,就会感觉弱小、害怕,出现各种神经质的行为,表现得很不理性,却又强作清醒。所以要亲自发现恐惧的根,这点非常重要。恐惧是有很多条根,还是说只有一条根呢?

想从“实际”变成“应该”,这就是恐惧的一个原因。我也许无法达到那种状态,所以我对此感到害怕。我还害怕正在发生的事,害怕过去的事。恐惧本身是什么呢?恐惧是如何出现的?如果你我可以一同散步,一起旅行,探索恐惧的本质,那么你就能了解造成恐惧的真相,那时你就自由了。除非你想在余生中一直害怕下去,害怕会让你感觉至少自己还抓着些东西。

什么是过去、现在、未来?过去就是所有你积累起来的、作为记忆的事物,是对过往的回忆。现在就是过去,调整一下自己又进入未来。所以你就是记忆——整个过去的积累。你就是这些东西,就是一堆记忆。没有记忆,你不会存在。所以你就是记忆。而过去是透过时间被收集起来的:我一周前有过一次经历,那次经历留下一段记忆。这段记忆来自过去的经历。我使用“过去”这个词时,这就已经是时间了。所以,过去就是时间。过去就是作为记忆储存在大脑中的知识和经验,再由记忆产生思想。所以,时间和记忆就是过去,时间和思想是一回事,并不是分开的。

所以,恐惧既是时间,也是思想。我在一周前做了某件事,这件事导致了恐惧,我记得那种恐惧,想要阻止这个恐惧再次发生。因此,过去的事件导致了恐惧,并作为记忆记录在大脑中。而那种记录就是时间。思想同样也是时间,因为思想经由记忆、知识和经验产生。所以思想和时间是交织在一起的,并不是分开的。时间-思想是恐惧的根吗?不要说,“我该如何停止时间和思想呢?”如果你问“如何”,那你就是想得到一个体系、方法,再去练习那个方法——而这就意味着时间,你又回到了旧有的模式。但如果你理解、领会、洞察到了恐惧的本质和恐惧的原因,也就是思想和时间,如果你真的领会了这一点,那就把恐惧捧在手中,不要逃走!

死亡是人生最大的一个恐惧。

恐惧产生于某些以前发生过的事。昨日的痛苦被记录下来,那段记忆会说,“我希望这件事不会在发生了。”这整个过程就是恐惧。如果你理解了恐惧的原理,理解了恐惧根本性质,那么你就冷静应对恐惧,但如果你要逃避恐惧,试图作出合理解释,那你就会害怕一辈子。所以,恐惧的根就是时间-思想。明白了这一点,你就会看到其中的美和微妙之处。

死亡是人生最大的一个恐惧。死亡对于所有人都是绝对确定的。你无法逃脱死亡。如果你能不浪费自己的能量,过一种简朴、健全、理性的生活,那么你也许能活得久一点,但无论怎样生活,死亡都不可避免。你愿意面对这个事实吗?什么是可以让我们不畏死亡的生活艺术?我们为何害怕死亡?为什么我在离开家人,离开我积累起来的那些东西时会这样痛苦万分?生活的艺术,就是不仅要弄清该如何度过每一天,而且还要探明死亡的意义?什么是死亡?我们所说的死去是什么意思呢?如果我们可以理解这一点,那么生命与死亡就可以共存,不是在人生终点,身体死亡的时候,而是与死亡、生命共同生活。问问自己这个问题,有没有可能与死亡一起生活——这就是生活的艺术。要弄清这一点,你就必须明白什么是生活,生活是一门艺术。有了正确的生活,或许死亡也是那种生活的一部分。

那么,什么是生活?你必须替自己回答这个问题。你的生活是什么?你的日常生活是什么?你的生活就是一长串平日里的痛苦、焦虑、不安全、不确定、幻想着献身于某个你虚构出来的实体,过着一种自欺欺人的虔信生活。你依恋你的房子、钱财,依恋你的丈夫或妻子,依恋你的儿女。你依恋这些东西。这就是你的生活。你的生活是一场持续不断的斗争、努力、慰藉、痛苦、孤独、悲伤。而你害怕放手。我非常喜欢我的家具,我不会把它送人,这是我的东西。我和它一起生活了很多年,它已经成了我的一部分。我执著于那件家具时,那件家具就成了我。可是死亡对你说,“我的朋友,你不能带走它。”那么,你能彻底摆脱对那件家具的执著吗?你可以和那件家具一起生活,却又没有对它的执著。这便是死亡。这样你就始终在生活着、死亡着。看看这里所蕴含的美!看看它带给你怎样的自由、能量与能力。当你执著时,便会有恐惧、焦虑和不确定。而不确定和恐惧则导致了悲伤。

生活的艺术就是没有恐惧,没有悲伤。

悲伤是生命的一部分。这个世界上每个人都受过苦,流过泪。纵观历史,人类一直在以宗教、上帝或民族的名义彼此杀戮。人类遭受了巨大的苦难。然而我们却从未解决苦难的问题。只要有痛苦,就不会有爱。在痛苦中,人会感到自怜,害怕孤独,感到隔离,隔阂、懊悔、内疚——“痛苦”这个词包含了所有这些东西。因为没有解决这个问题。我们只好忍受着痛苦,一边流泪,一边背负着记忆。我们能否结束悲伤?还是说,我们必须得永远背着这个重负?探明这个问题也是生活的艺术。生活的艺术就是没有恐惧,没有痛苦。所以,这是生活的问题之一,我们能否没有悲伤地生活?

什么是悲伤呢?我们为什么受苦?我们从未探询过悲伤和痛苦的问题,从未问过悲伤能否结束,不是在生命的尽头,而是在此刻、今天。悲伤的原因是什么呢?是自怜吗?是依恋吗?什么是依恋呢?我在依恋谁呢?依恋我的儿子吗?我的儿子是什么呢?我对他抱有一个意象,我想要他成为什么人物,我极其依恋他,因为他将会继承我的生意,他更擅长赚钱。我对他也有着某种感情。我们不会称之为爱,而说是某种感情。我想要他继承我的金钱、财产、房子,而当他死掉时,一切都付之东流。换句话说,我对于他的愿景,我对他成为这样或那样人物的愿望,全都破灭了,我备受打击。

死亡,无疑就是最终的悲伤。但如果你与死亡和生命一起生活,那么就不存在什么变化了。你每天都会以全新的样貌显现世间——不是原来的你,而是某个新事物每天都在重新现身。这里蕴含着大美。这就是创造。这里有着无限的自由。自由意味着爱。生活的艺术和死亡的艺术,会共同带来大爱。而爱有着它自身的大脑所无法理解的智慧。

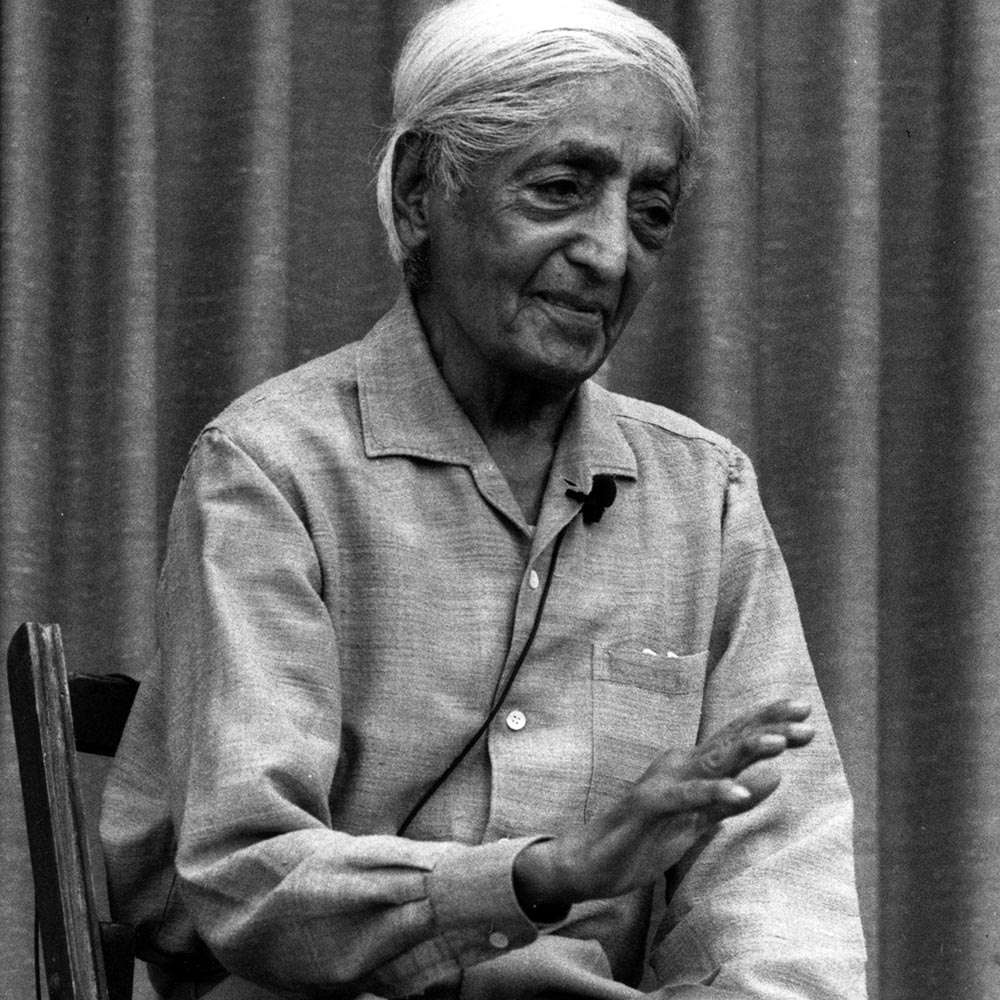

克里希那穆提1984年在孟买的第3次讲话

录像:改变的可能

现实世界里正确的谋生之道

你认为什么是正确的谋生之道?不是说怎样生活最方便、最合算、最享受或者最有利可图,而是说,什么是正确的谋生之道?“正确”这个词意味着准确无误。假如你仅仅为了获利或享乐而做事,那就不可能正确。这是个非常复杂的问题。思想构想出来的一切都是现实。这顶帐篷是思想设计的;这是现实。树木不是思想构想出来的,但也是现实。幻觉是现实——人的幻觉,想象,这些都是现实。出自这些幻觉的行动是神经质的,但也是现实。所以,当你问什么是正确的谋生之道时,你必须明白什么是现实。现实并非真相。

在这种现实中什么是正确的行动呢?你怎样才能替自己查明在这种现实中什么是正确的?我们必须弄清楚,在现实世界里什么是正确的行动或者正确的谋生之道。现实包括幻觉。信仰就是一种幻觉,出自信仰的行动是神经质的行动。国家主义等等是另一种形式的现实,但又是一种幻觉。所以,既然这些都是现实,那么这里什么是正确的行动呢?谁会来告诉你呢?谁也不会。但是,当你没有幻觉地看清现实时,觉知到那个现实,这本身就是智慧,因为在这个过程中,现实和幻觉没有被搞混。

所以,当你观察现实的时候,既观察树木的现实,帐篷的现实,也观察思想构想出的现实,包括想象和幻觉,当你看到所有这些现实时,对于这种现实的觉知本身就是智慧。于是,智慧会告诉你该做什么。智慧就是觉察到什么是,什么不是。觉知到“实情”并看到“实情”所包含的现实,意味着你没有任何心理活动或要求——那些都是幻觉。看清这一切就是智慧,而那种智慧可以在任何地方发挥作用。因此,它会告诉你应该做什么。

那么,什么是真相?现实和真相之间的纽带是什么?这条纽带便是智慧。智慧看到了整个现实,因而不会把它搬到真相里去。这样,真相就可以以智慧对现实进行操作了。

选自克里希那穆提作品 TRUTH AND ACTUALITY

录像:一种截然不同的生活方式

我们说,你必须闯出自己的人生道路;每个人都要为自己打拼,不管是以事业、宗教还是以国家之名。你想要出名,你的邻居也这样想,他的邻居也这样想:每个人都是这种想法。因此,我们构建了一个基于野心、嫉妒和占有欲的社会,人人互相为敌;而你接受的教育就是要顺从这个分崩离析的社会,适应这种残暴的体制。

“可是我们该怎么做?”一个人问道。“看来我们必须顺从社会,否则我们就会遭到毁灭。有什么解决办法吗?”

现在,你们接受了所谓的教育,来适应这个社会;你的能力得到了发展,让你能在这种社会模式中谋生。你的父母、你的教育者、你的政府,他们关心的都是你的工作效率和经济保障。他们想让你做个“好公民”,意思就是要野心勃勃,贪得无厌,沉迷于那种被社会认可的冷酷无情的所谓竞争,这样人家才尊敬你,这样你和他们才能得到安全。做所谓的好公民指的就是这些东西;可是,这些是好的,还是某种非常邪恶的东西呢?

爱意味着那些得到爱的人可以自由自在地充分成长,可以有更大的做为,而不是仅仅成为社会机器。爱不会强迫,不管是公开地驱使,还是用责任、义务等说辞暗中威胁。