没有中心地观察,意味着只有你称为痛苦的那个东西存在。而没有那个说“我必须超越痛苦”的主体存在。没有了观察者,还会有痛苦吗?这并非文字游戏。受伤的正是观察者;受到恭维的正是这个中心。说“那是一次打击”的正是这个中心。说“我知道痛苦”的也正是这个中心。你能没有中心、没有观察者地观察所谓痛苦这个东西吗?

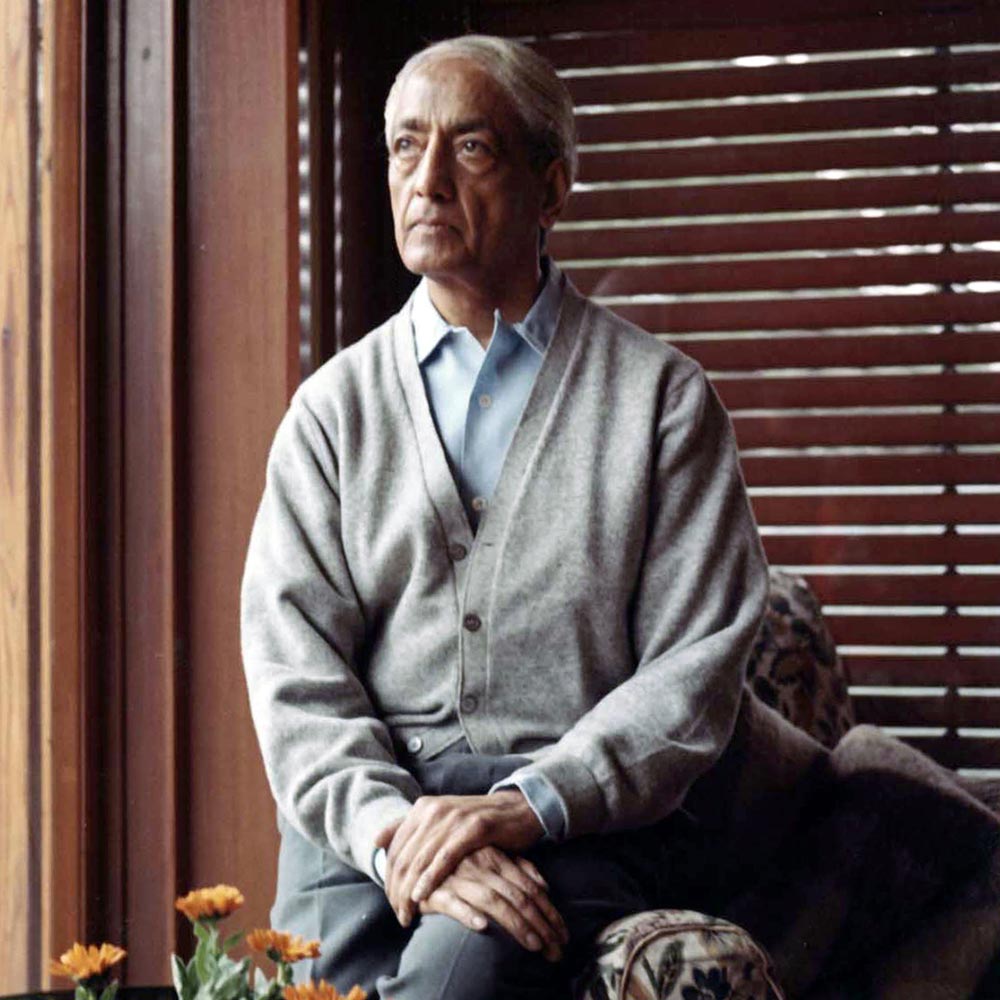

克里希那穆提1973年在孟买的第7次小组讨论

录像:你为何受伤?

你觉察到伤害了吗?你是否觉察到自己正在抵抗,害怕伤害加剧并招致更大的伤害?你是否觉察到,寻找伤害的原因,其实是在浪费时间?然后会怎样?你就不会耗费精力探询伤害的成因。你也不会筑起心墙,来避免再次受伤。你不再试图遮掩它。当你投入全部注意力的时候,就会看到伤害已不复存在。唯有那时,你才能继续探明爱是什么。

克里希那穆提1974年在马德拉斯的第2次讲话

结束伤害

我们来探讨一下这个问题:为什么人类,不幸的是,世界上几乎所有人都生活在四壁之内,可以说,都在自我封闭。我的身心备受伤害、打击,痛苦万分。我遭遇过太多的侮辱。我把自己封闭起来,感觉像个囚徒。那么我该如何接近这个问题呢?我的处理方式就是想要摆脱这种束缚吗?我的动机就是要从这里解脱吗?那样的话,我一开始就已经确立了方向,就不是在进行调查,因为这个方向会影响我、支配我。在心理上,我是个囚徒,我抱着打破这牢笼的动机。这个动机会指出方向。只要有动机,它就会确立一个特定的方向;因而,我已经沿着一个方向开始了,而那就停止了调查。我能毫无动机地调查吗?假如我抱有某种信仰并固守那种信仰,那么,虽然我想调查也是不可能的,因为我一开始就抱有严重的偏见。因此,带着动机调查,根本就不是调查。那么,在探询人类为何成为心理囚徒这个问题上,我摆脱动机的束缚了吗?

你摆脱动机了吗?动机会规定方向,令你停止调查,看到这个真相,你就会摆脱动机。因此,你会说,“这很荒唐,我要放弃这种想法。”放弃动机是件很自然的事。假如我想挣脱我自己或者社会、父母等等给我打造的心理牢笼,假如我的动机是脱离这个牢笼,那么,我的双眼就会紧盯一个方向;我就没有真正去看。因此,虽然我想理解我为何自我封闭,但是如果我有动机,那就无法调查。这很简单。因此,我现在什么动机都没有了。你是处于这种状态吗?要想进行任何心理方面的调查,都必须没有任何方向才行。这意味着你在开始时不抱任何信念;你不受那些东西的影响,这样才可以进行调查。假如我是佛教徒或天主教徒——具体是什么无关紧要——假如我抱着某种目的或者某些成见,假如我饱读经典,对某些东西坚信不疑,那么调查就结束了。

看到全人类都受到伤害,有着非凡的意义。

因此,要想调查,非常重要的一点就是要有观察的自由。你只有在毫无方向或者动机的情况下才能观察。那么你放弃动机了吗?假如你已经放弃,那么,那个牢笼是什么呢?我现在没有任何动机。我审视着当下的实情,也就是我的牢笼:我承受的种种伤害、创伤,以及生命中所有让我们退缩、变得像蜗牛般一触即缩的遭遇。那就是事实,我们正在审视那个事实。

发生了什么情况?是不是因为我从小就受到了伤害?在家里,在小学、中学、大学,终其一生,凡是稍微敏感一些的人都会受到伤害。于是我们就开始远离人群,开始自我封闭。造成这种疏远、隔离和囚禁感的一个原因或者因素就是伤害。所有人都受到了伤害。推己及人,看到“所有人都受到了伤害”会给我们注入更大的活力。当我说“我受伤了”的时候,那其实微不足道,而看到全人类都受到伤害,则意义非凡。不知你是否理解这点。

那么,我们能否永远不受伤呢?我们从小就受到了伤害,对大部分人而言,那个创伤会伴随终生。我们承受着那个重负,开始抵触他人,脱离社会,自我封闭,变得愤愤不平,并由此引发暴力等各种反应。现在问题就是:我们能否从过去的伤害中彻底解脱,并且,因为解脱而永不受伤?这是个愈合过去伤害和预防将来伤害的过程。我们过去受了伤,有没有可能既摆脱那些过去的伤害,也防止将来的伤害,从而让大脑永不受伤?这样,大脑就可以保持年轻、无辜。无辜一词,在此意为无法被伤害。

我们来看看这个问题。作为一个人,我从小就受到伤害。我知道这些伤害的存在会带来什么后果。我意识到:为了避免再次受伤,我会退缩、抗拒、自我隔离。你觉察到这个过程了吗?你看到后果了吗?你觉察到这种伤害的后果了吗?发生了什么?那就是隔离、抗拒。抗拒意味着暴力和一种逐渐的隔离感。由此会带来各种各样的后果:愤愤不平、缺乏爱心、缺乏自由。你觉察到了吗?当然,任何人都可以觉察到这点。

过去的伤害就在那儿。我们该如何消除它呢?你若说“我绝不能受伤,”或者“我不会抗拒,”那其实就是另一种形式的抗拒。不知你是否看到了这点。我受了伤,我觉察到了那个创伤及其后果。我若说,“我不会受伤,”或者“我要忘记伤害,”那就是另一种形式的抗拒。

我可以理解自己受伤的原因。我对自己抱有一个形象,而那个形象受了伤。我有一个“我非常聪明”的形象,而你却说我是个傻瓜。这就伤害了我。我的形象受了伤。我的形象就是我;我和我的形象并无不同。

提问者:对此有何解决办法?

克里希那穆提:你还没有探究一下,就想要解决办法。你真是太心急了。你们什么事情都想速成——速效药丸,涅槃捷径,快速冥想,什么都想速成!请听好。

我们说,“我受伤了”,是谁受伤了呢?我心中关于自己的那个形象,不是吗?这很简单。那么,那个形象不同于我吗?我就是那个形象。我之所以是那个形象,是因为我塑造了那个形象。那个形象是在我的父母、社会、环境等等的影响下建立起来的。因此,那个形象就是我:我和那个形象并无不同。所以,当你对我出言不逊时,那个形象,也就是我,就会受伤。我们要问:是谁受伤了?是你心目中你自己的那个形象,还是有别于那个形象的你呢?你必须回答这个问题。

问:你说得对,可是,我过去的创伤……

克:那是什么呢?你的过去就是你心目中关于你自己的形象。这是个多么不同寻常的事实啊!我只对让自己摆脱伤害这一件事感兴趣,别无其它。我不想听那些理论。告诉我如何摆脱伤害吧。我无论做什么,都无法清除那个创伤。我也许去过日本,修习禅宗,做过诸如此类的事情,可是那个东西依然占据我的内心。我摆脱不掉。我曾经试图摆脱伤害,可是它依然在那里。那么我该怎么办?

问:你必须观察它。

克:我在问你这个问题,以弄清真相。你会怎么做?我看到摆脱伤害是必须的,因为伤害会导致各种丑陋之事。因此我必须摆脱它,必须从中解脱,可是我该怎样做呢?记忆、经验、知识,就是过去。过去当中存在着这个叫做“我”的受伤的形象。现在我在问你,你会怎么做?先看一看,然后再回答。你会怎么做呢?

问:这个创伤为何会留在这里?我怎样才能看到这个创伤呢?

克:这个创伤为何会留在这里?它是记忆的一部分。你无法抹除对于伤害的记忆、经验或知识。你摆脱不掉;它就在那里。我就是创伤,那个形象就是创伤。形象与我无二无别:我就是那个形象。那个形象受了伤,而只要我试图对它做些什么,我就是在塑造另一个形象。

问:受伤的是那个形象。你无法将自己和你那些形象分开,因此你也无法让自己摆脱伤害。

克:既然这样,那么会发生什么?假如我受了伤,而那个形象与我并无不同,即观察者就是被观察者,那么会发生什么情况?

问:你在与伤害共处。

问:我要是看到了这点,我就会结束心智的分裂。

克:对。假如我看到了“我即形象,形象即我”这个真相,并因此结束分裂,那么就会有一个截然不同的过程发生。我就只是在观察,而没有去摆脱伤害。当你没有观察者地观察时,就只有观察存在。观察者是过去。观察者是记忆、经验、知识,这些就是过去。因此他是在用过去看一切。他是在以过去这个观察者看现在。因而在现在和过去之间就会有观察者造成的分裂。因此就会有观察者与他的观察对象之间的冲突。他说,“我必须改变它,我必须控制它,我必须压制它,我必须回避它,”等等,可是当观察者就是被观察者时,那种冲突就结束了。这是我们应该发现的最为重要的一件事,即“经验者即经验”这个真相。思想者就是思想。没有思想就没有思想者。因此思想者就是思想。尽管思想者会说“我不同于思想,”事实上思想者就是思想,经验者就是经验。

我有了某种经验。要想知道自己经验过什么,我就一定得认出它来。我必须知道那是什么,否则我就不会说,“我体验过什么。”识别包含着过去以及过去的知识、记忆和经验。我们说,“我正在经验什么。”因此,经验者就是经验。除非看到这点,否则我们无法摆脱分裂。因此,伤害与我没有区别。这个我就是形象,那个形象受了伤,因此我就是那个形象。同样,愤怒与我也没有不同。我就是愤怒。我也许以为我是不同的,可实际上我就是愤怒。你看到这个真相了吗?不是看到这个概念,而是实际看到这个真相,即当你感到愤怒时,那个愤怒就是你。

是谁受伤了呢?是你心目中那个关于你自己的形象吗?

问:生气的似乎并不是我。

克:你看,这里最根本的法则就是:当你心生嫉妒时,那个嫉妒和你是不同的吗?只有当你说“我嫉妒是有原因的。嫉妒并没有错”的时候,它才不同于你。那时,那句话和事实之间就存在了分裂。事实上你就是你称为嫉妒的那种感受。如果你看到那是个绝对的真相——是你,而不是我看到——那么观察者与被观察者之间的冲突就结束了。

因此,伤害在那里,而那个伤害就是我,这个我与伤害并无不同。然后会发生什么?在观察者与被观察者的冲突中,我耗费了全部能量,而现在则没有浪费。我曾经把能量浪费在划分观察者和被观察者,以及划分我和非我上。我把那个能量浪费在冲突、压制以及想方设法回避伤害上了,而现在,当我不回避伤害,看到观察者即被观察者这个真相时,会发生什么?

问:我就有了能量。

克:那时,能量就是观察。我发现了一些东西:如果能量是完整的,就不会发生记录。当我全神贯注于那次侮辱时,我就没有进行记录。只有在没有投入全部注意力时,才会发生记录。我把能量浪费在冲突上了。我说,“我没受伤,我和伤害是不同的,”我试图对伤害做些什么,比如,回避它、压制它、抗拒它、隔离自己,等等。可是当我发现我就是伤害这个真相时,我就把我浪费掉的所有能量汇聚起来,用在了观察实情上。在观察实情的过程中,那件事就发生了根本的转变。因此伤害就不存在了。即,来自过去的伤害不复存在。因此,当我这样全神贯注时,下次你再说我如何如何时,我就不会进行记录。有了完整的能量,有了全部感官的完整能量,就不会有记录发生。

问:注意力的源头是什么?

克:并没有注意力的源头。请先不要引入那个问题。你看到这件不可思议的事情了吗?非常简单。我们受到了传统的规训,形成了“我不同于那个对象”的思维定式。我不同于我的愤怒;我不同于我的神、我的信仰等等。就是说,我们在传统上都接受“经验者不同于经验”这种思维,因此才会不断发生分裂、冲突。拿我自己来说。我受了伤,而我因循着传统说“我和伤害是不同的”。因此,我要对伤害做些什么——回避它、逃离它、合理解释它、筑起高墙抗拒它,等等,这些都是在浪费能量。认识到观察者就是被观察者、创伤就是我后,我就没有浪费任何能量。我以那种能量进行观察就是全神贯注。当你全神贯注时,不论我是恭维你还是侮辱你,就都毫无意义了。那么你能在受辱的那一刻就这样做,而不是等到以后吗?

你若倾注全部注意力,便不会感到受伤或沾沾自喜。那意味着你必须非常深入地探究“意识”这个完整的议题,探究其中持续发生的形象构建,在心智的无意识深层从未停止的形象构建。我也许会说,“我没有形象,”可是,形象就在那底下。那么,我能否觉察到我意识的全部,既包括隐藏的,也包括显露的部分?我的整个意识领域:我能觉察到它的全部吗?

我们习惯于将意识划分为高级意识、低级意识,或者意识和潜意识。发生这种划分的原因在于思想。思想是支离破碎的,因为思想是时间的产物——时间就是记忆,时间就是过去。碎片永远无法看到整体。除非观察到整体,否则,自由永远不会出现。你能观察意识的全部内容吗?不是一个片段或一个部分,而是意识整体。意识整体就是它所包含的一切——执着、欲望、思想放在那里的形象、悲伤、痛苦、焦虑——所有人类的努力,所有人类的悲伤、痛苦、困惑、混乱等等。你能一目了然吗?你能把这些当作一个整体看吗?你能把这个帐篷视为一个整体吗?看一看。看着这个帐篷,看看你能否看到它的整体。你可以看到帐篷里面的一切。你无法看到外面的全貌。我可以看到整个帐篷,这非常简单,可是我无法看到帐篷的外貌。因此,我只有理解了空间才能完整地看见。有了空间,我才能看到事物的整体。我现在可以从里面,却不能从外面看见这个帐篷。要想看到整体,我必须不仅观察内部,也要观察外部。这是不言而喻的。

当你投入全部注意力时,是没有记录发生的。

因此要想观察这个人类的意识,要想将其视为一个整体,就必须拥有空间。看任何事物,比如,我要想看你,就必须有你我之间的空间。我若紧贴着你,就无法看到你。因此我必须要有空间。什么是空间?只要有一个中心存在,空间就是有限的。你虽然可以尽量扩展空间,但只要有中心存在,它就依然是有限的。没有中心存在,空间就是浩瀚无际的。我们一般会从中心到边缘来衡量空间,可是如果没有中心,就不存在衡量。一旦没有了衡量,你还能把什么当作你的意识?

听着,我很执着于我的家具。我在布洛克伍德的房间里有一张非常考究、非常精美的桌子,假如我很执着于这个东西,那就是一种衡量。我很执着。我不愿意让你碰它,不想让你弄坏它,不想让太阳照在上面。但凡有执着——执着本身就是一种衡量——空间就变得非常狭小。我从享乐的中心出发进行衡量,本身就在限制空间。假如没有从中心到桌子的衡量,空间就是无比广阔的。你现在是这样的吗?先不要同意。你是这样没有任何中心的吗?没有了中心,你就会看到整个意识。不知你是否看到了。那真是妙不可言——你明白吗?

我们说,衡量就是思想。衡量是从这儿到桌子的时间过程。即,思想是在时间当中衡量从我到那儿的运动。假如那种运动不存在,那么我的意识是由什么构成的呢?什么都没有。不知你是否看到了这一切。没看到;这个太难理解了。

问:没有了中心,还有整体和部分吗?

克:没有了衡量,就有了整体。我马上换个方式给你看。人类的意识是从一个中心出发的。我执着于那个东西:我的家庭、我的房子、我的愤怒、我的嫉妒、我的期望,等等。整个意识是由一个中心开始构建起来的。我执着于那件家具,我执着于那座房子,我执着于那个信仰、那个观念、我的悲伤等等——始终从一个中心出发向外扩展。那就是我的意识。看看你自己的意识;这很简单。而那个意识被划分为意识和潜意识,这是西方的做法,东方则采用另一种划分。因此,只要存在这种划分,就一定存在衡量。不知你是否看到了这点。接下来我开始检视它的内部和底层都有什么。因此,没有了衡量,就没有了中心,进而人类所了解的这种意识就会消失。那时就会出现一种全然不同的、浩瀚无边的维度,因为衡量不存在了。只要存在衡量,空间就是有限的,因为,比如说从我到桌子,那个空间是非常狭小的。而如果没有桌子或者中心,那么空间就无限广阔。

现在,这颗心能观察到意识的整体吗?它要想观察到,就一定不能有这个中心,说“这是对的,这是错的;这个应该如何,这个不应如何。”

问题是:人类为何如此画地为牢,如此自我封闭?他们为何要用高墙围困自己?他们为何不能绽放,并在绽放过程中放弃执着。为什么?我们以一种执着,即人类受到的伤害为例进行了探讨。我们以为伤害不同于我。这个我说,“我是不同的,因此我要控制它,我要改变它,我要压制它,我要回避它,这件事很讨厌,这本不该发生。”可是,如果我看到我就是那个形象,那个形象就是那个创伤,那么,我就拥有了曾经被浪费的全部能量,就可以去审视那个伤害。而当我在那种观察中拥有了完整能量时,伤害自然也就不复存在。