当你极其深入地审视日常生活,会发现它其实毫无意义。你追逐金钱、地位、声望,可即便得到,那又怎样?你从未真正弄清,生活是否具有真实意义。你问的其实是生活的目的或目标,而非意义。目的可以由那些聪明人虚构,你也可以因自己的不幸、困惑和冲突而捏造一个目的。但目的并非意义。意义是审视自身,亲自探明你的内心深处、感受深处、思想深处的真实样貌。

因此,当你审视自己的生活——那些为了鸡毛蒜皮而起的争执,浅薄而爱争辩的心智,粗野而狭隘的习性——看着这一切,难道你不感到惊愕震撼吗?难道你不觉得这种日复一日的生活:四五十年早出晚归的劳作,回到家争吵不休,筋疲力尽,再与伴侣同床共枕——其实毫无意义吗?那么,你能看着它,既不陷于消沉,也不试图改变吗?即使你想改变,也只会把它变为同样令人困惑的另一模式。如果你的心是困惑的,那么出于那种困惑的选择,注定仍是困惑的产物。这就是你的生活,是你每日的劳碌、焦虑、伤害、痛苦。就这样看看它吧。

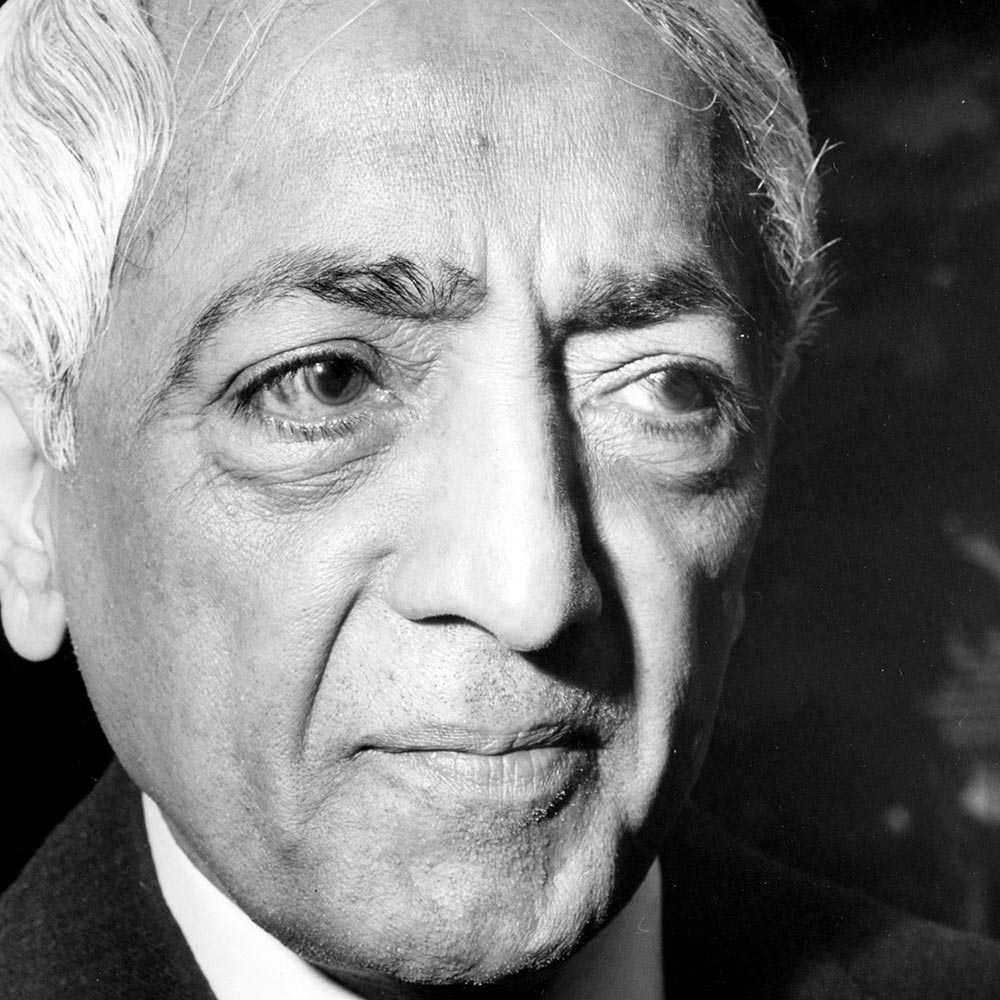

克里希那穆提1974年在班加罗尔的第3次讲话

录音:思想能揭示生活的意义吗?

停止一切追寻

大部分人都问题重重。解决这些问题,不在于寻找解决办法,而在于倾听问题的实质内涵。我们都在不同层面寻求幸福;我们渴求永恒与安全,冀望有人引渡我们至彼岸,抵达永恒的极乐境界。我们都在寻找某种东西,这就是我们的生活,从一个对象转向下一个,永不满足。无论有意还是无意,我们都在追求和寻找。这种寻找的深层动机——假如我们深究一下这个过程的话——就是那种想要找到满足、永恒或者幸福的强烈渴望。我们已然将追寻变得如同呼吸般必不可免了,甚至认定人生若无追寻便毫无意义。因此,我们永不停歇地在不同层面追求、寻找着某种东西。

我们已然将追寻变得如同呼吸般必不可免了。

只要寻求,就必然催生权威——要么追随别人,要么被他人追随。在我看来,这是至关重要的一点:究竟有没有什么人——不管是救世主、大师,还是觉者,身份并不重要——可以引领我们看到真相。这正是我们每个人所追寻的,我们已然将这种追寻视为必然。我们认为,没有了追寻,生命便失去了意义,可是我们从不绕到这个词的背后,探明这种“寻求”冲动的完整意涵。有人告诉你,只要追寻就会找到。但细察一下这种追寻过程,就会看到那其实是出于一种渴望,是想要找到安全、希望或者满足,是想要找到极乐,是想让事情延续,而无任何挫折。但只要寻求,就必定会制造权威——那权威将接管你、引导你,给你安慰。

难道我们不应认真自问:究竟是否存在某个人、某种权威,能赐予我们那份我们以为会令人满意的真理? 我们从未自问,当一切追寻止息时,心灵会是何种状态。追寻本身隐含着时间进程——我们企图把时间当作理解某种超越时间的事物的手段。追寻意味着连续性,而连续性即是时间,是一连串我们寄望能带来真理的经验。若这些经验未能将我们带至所求,我们便转身另觅他人;我们会弃旧迎新,追随新的领袖、上师或救世主。

浩瀚无垠的事物,非寻求之心所能捕获。

因此,我并不是说,因为为其所困,我们就应否定追寻,而是说,追寻究竟会不会带来真相。真相是未知,它并非心智的产物,而是一种创造的状态,它每时每刻都是全新的,是超越时间的,是永恒的——或者,只要能说明它在时间之外,你可以用任何词汇。我认为重要的一点就是问我们自己这个问题。你也许找不到答案,但你若锲而不舍地追问“我为何寻求”,让问题来揭示你的寻求所包含的内容,那么或许会有那么一瞬,那么一秒,追寻会全部停止。追寻意味着努力。追寻意味着选择;在各种引导你的体系当中选择,在各种方法、修炼、戒律、救主、大师、上师当中选择。你的选择必然取决于你的条件作用和你的满足。因此,你的追寻是受你那有意无意的渴望支配的。请理解这些。我并不是试图带领你思考,我只是在指出我们的所作所为究竟是怎么一回事。一旦停止这不断的斗争,我们不就摆脱追寻了么?因此,当你调查这个追寻过程时,不可避免地会遇到这个问题,究竟有没有谁可以把我们带往所谓的真相、神——不论你喜欢如何称呼它。你理解这个问题吗?

我们习惯于被人引领,追随救主或者大师,受人指挥。我们听从别人,因为他们曾经斋戒,修炼过某种戒律,成了苦行者;我们认为他们已经觉悟,于是我们到他们那里。各种宗教都坚称,你必须跟随了解真相的觉者,在他们身边,效仿他们,才能发现真相。可是,有什么人能带领你找到真相吗?对我来说,这整个过程都是破坏性的,而且毫无创造可言;它不会把你带往超越时间的境界,因为寻求过程本身就意味着时间。我们是在利用时间来理解那超越时间的事物。那么,心智能否不去寻求呢?多少世纪以来,一代又一代,心智一直困于这种寻求过程。就是说,这种追求满足的活动能停止吗?当然,这并不意味着你应当满足现状。

我为何寻求?

你瞧,这里面的难点在于,随着询问、探究的深入,我们会走入死胡同,停步不前;但那是被迫的停步。只要可以找到出路,我们还是会去追求。那么,在你倾听时,你能不靠向导,不作寻求,这样来理解这整个时间的过程吗?尽管你可能没有理解话语的全部意义,但我认为重要的是倾听。因为,毕竟生命不是仅仅一系列冲突,不是仅仅谋生、过得舒适和世俗享受之类的事。那些并不是生命的全部,而只是其中一部分。假如你满足于那个部分,那么,你不可避免的会感到困惑,而这困惑则会导致痛苦和毁灭。

生命是个完整的过程,不是吗?人必须在所有层面完整地生活,心智满足于存在的任何特定层面,其实是在自寻悲伤。心智结构本身决定了它总是好奇,总想知道,总想弄清究竟有没有某种事物超越了我们所谓的生活,超越了我们的斗争、努力、痛苦、转瞬即逝的欢乐和感觉。可是,仅仅好奇,仅仅阅读别人的某种超越体验,可以让我懂得那种超越的事物吗?还是说,心智只有毫无沾染,完全独在,不受影响,因而不再追寻,才可以体验到那超越的事物?如果你在倾听——不是听我说,而是倾听你自己内心所发生的过程——那么,不可避免的,你会生出这个问题,即这种找到真相,发现某种超越无常的事物的努力,究竟有何意义?假如我们无法在一个方向找到满足,难道我们不会转求其它吗?

只要心有所求,则必然会制造权威。

我们能停止一切追寻,进而摆脱所有强制,所有权威吗?——既有各种宗教塑造的权威,也有每个人在其追寻中,出于强烈的要求和期冀而虚构的权威。我们想要找到一种没有任何干扰的状态,一种不是由心智拼凑出来的宁静祥和。但凡是由心智拼凑而成的,都可以由心智瓦解。对我来说,只要心有所求,则必然会制造权威;一旦迷失于恐惧和模仿,就再也无法发现真实的事物。然而,这就是全世界正在发生的事情。政府的暴政、宗教的专制,规训着每个孩子、每个人,让他们按照某种特定模式思考——不论那种模式多么宽广、多么狭隘,而这种条件作用会阻碍我们发现什么是真实的。我们每个人,能否不去寻求就能探明什么是真实的呢?追寻意味着时间;追寻意味着达到目的;追寻意味着不满,不满是你寻求满足或者幸福的动机。这一切都意味着时间,明天——不是仅仅指钟表时间,而是心理时间、内在时间。

你能否不用时间,而是直接体验到这种心智不再寻求的状态?这种即时性很重要——不是如何达到这种心智不再寻求的状态,因为那会引入所有那些斗争和时间的因素。对于那个问题,我认为重要的一点在于,不仅要倾听,而且还要真切地问问自己,然后把它留在那儿,而不试图找到答案。你这样提问又这样认真,就可以找到答案。因为浩瀚无垠的事物,非寻寻觅觅、塞满知识的心所能捕获;唯有心智不再追求,不再试图成为什么时,它才会出现。当心智在内在上彻底空无,没有任何渴求时,唯有那时,它才会即刻洞见什么是真实的。

我们讨论这些问题,并不是想要解决问题;我们是在一起踏上调查的旅程。只要我们还被自己的经验和知识限制,问题就无法解决。心智看待问题,能否不依据它自己的认知,而只是毫不抗拒地看。无疑,抗拒就是问题。没有抗拒,就没有问题。可是我们整个生命就是抗拒的过程;我们是基督教徒、印度教徒、共产主义者、资本主义者等等。我们围绕自己筑起心墙,正是这些墙制造了问题。然后我们站在我们各自的墙内看问题。不要问,“怎样才能走出围墙?”一旦提出那个问题,就会牵涉另一个问题,于是问题层出不穷。我们没有简单明了地看到“抗拒制造问题”这个真相,并将问题留在那里。重要的是要觉察到抗拒,而不是如何消除抗拒。

你希望借助觉察就可以达到某种境界。

觉察并不是什么非凡的、遥不可及的事;开始觉察非常简单——觉察你的言语、反应,只是去看、去观察这一切,而不加评判、谴责。这非常困难,因为我们千百年来形成的条件作用在阻挠那种无选择的觉察。要觉察到你在选择、谴责、比较,只是觉察就好,不要问,“怎样才能不作比较?”——那样的话,你就引入了另一问题。重要的是要意识到你确实在比较,在有意无意地谴责或辩解——只是觉察这整个过程。你会问,“这就是全部吗?”你之所以问这个问题,是因为你希望借助觉察就可以达到某种境界。如此一来,你的觉察就不是觉察,而是让你获取某物的过程——这意味着觉察不过是你使用的一枚硬币。而若能单纯地觉察到自己正将觉察用作交换的硬币,并由此深入,你便开始发现自己思想的整个过程,便会在存在的关系网络中看清你的存在。

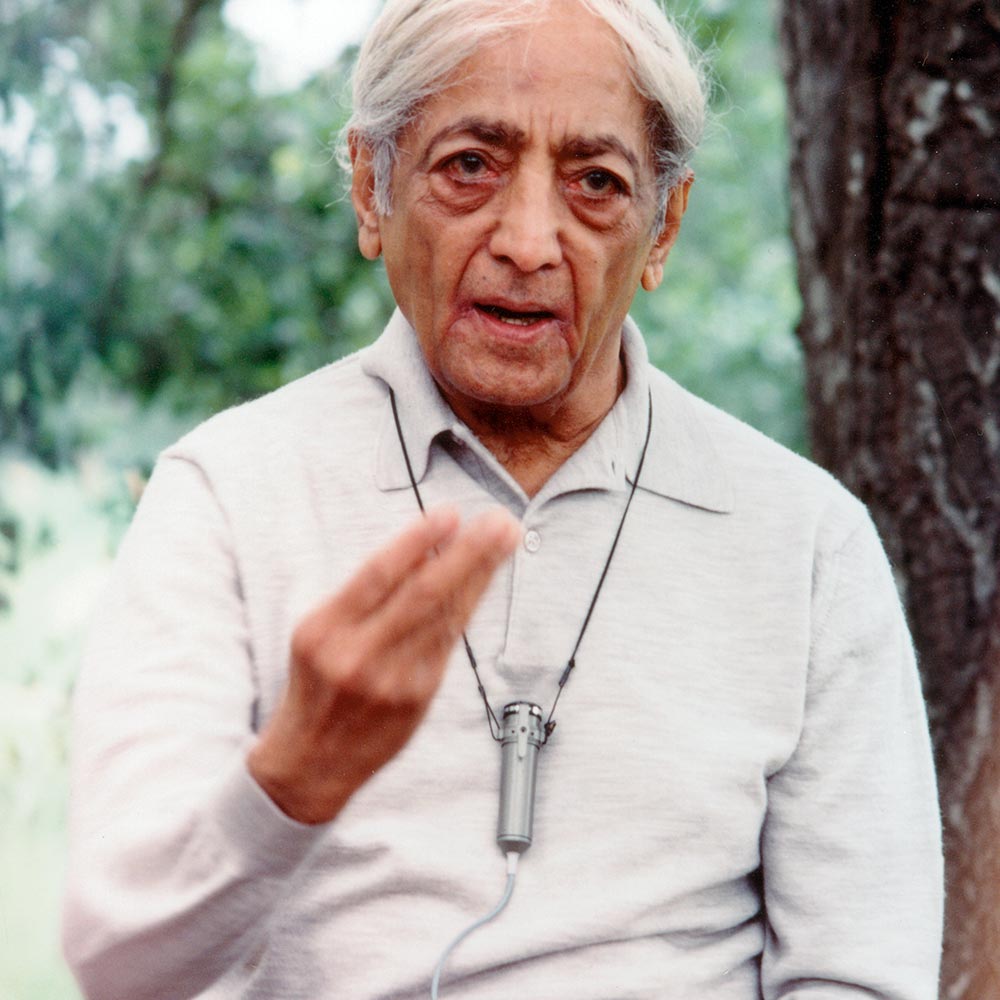

克里希那穆提1954年在纽约的第6次讲话

录音:什么是完全无为的行动?

寻求或许是个完全错误的过程。

我们寻求的是什么,我们究竟为何寻求?我们为何会这样心急如焚地寻求、发现,我们为何在这种斗争上挥霍能量?我们作为个体或集体所寻求的究竟是什么?假如我们可以勤勉地探究这个问题,就会发现这整个寻求真相、寻求完美、寻求神等等的过程,其实是一种阻碍;追寻本身或许就是个分心的过程。或许应该说,心智只有不再寻求,才能发现那时间衡量之外的事物。

唯有安静的心才能探明什么是真实的。

当心智躁动不安地渴望找到,想要发现什么是真相时,它不会有片刻的安静;这种追寻过程不正阻碍着发现吗?难道心智就不能既安静又充满活力,既高度觉察,又无这种不停的斗争,这种想要找到的渴望吗?我们如此急于找到的究竟是什么呢?对于这种追寻的背后有着何种意图或者诉求,众说纷纭,但从根本上讲,我们所有人都想要找到的,我们最后希望得到的究竟是什么呢?

在这种追寻的运动当中,我们加入一些社团或者某个宗教团体,期望由此得到解脱或安宁,而我们很快就又陷入那种宗教的教条、信仰、仪轨、禁忌和约束当中。追寻带不来任何结果,只会导致一连串内在、外在的冲突,以及对模式的顺应、遵从。在这种斗争和顺应过程中,我们老去。或者,假如我们从属于某群体或者模式,我们就与之决裂,加入其它群体,遵循其它模式,我们挣脱了一个牢笼,却落入了另一种束缚。我们年复一年地这样不停地斗争、遵循、发誓、顺应,希望由此发现真相。认真之人阅读薄伽梵歌或圣经等经典;懒散轻浮之人则在另一层面寻寻觅觅——对他们而言,重要的事情莫过于去俱乐部、听收音机、有份好工作和挣一点钱。

因为不明白这一切究竟是为了什么,我们便指望由他人告知生命的目的。

我们被驱使着不停地追寻,可是,我们想要找到的究竟是什么呢?重要的一点就是我们每个人都要弄清自己所寻求的是什么。我也许可以描述一番,但语言描述代替不了对自己追求的真正觉知。因此,请容许我建议你,不要努力排除干扰,集中注意力,而要在两个念头当中那会儿安静中倾听。当心智努力倾听某个念头时,会有别的念头出现,于是你便驱赶那念头,努力去听。其实你大可不必这么做,或许你可以在两个念头的空当中听,那时你只是在注意,这样你就能够毫不费力地听。

换个说法,重要的不是仅仅倾听人家的话语,而是在你倾听时觉察、意识到自己在想什么,并将那个念头追查到底。如果你的心在忙于用一个念头抗拒另一念头,你就没有倾听。倾听的艺术是毫无动机地全然地听,因为动机对于倾听是个分心的因素。假如你能全神贯注地听,你就既没有抗拒自己的思想,也没有抗拒人家的话语——这并不是让你被语言催眠。唯有安静的心才能探明什么是真实的,而一颗激荡活跃的心,一颗在思考、抗拒,在申述自己意见和结论的心则不能。

那么,我们能以那种不费力的注意,毫无动机地去听吗?你若能以那种方式倾听,就会亲自发现“你在寻求什么”这个问题的真实答案。对于这个问题,你也许会做出即刻的反应,但真正的答案要比即刻反应深奥得多。你若能静静地听,心里没有不停投射自己思想的激烈活动,或许就可以探明自己在寻求什么了。

我们若不追求,就会觉得自己将退化、停滞。

我们想要幸福,因为我们的生活坎坷不幸、令人焦虑恐惧。没有任何东西是永恒的,对大部分人而言,生命就是谋生过程中的一连串冲突。这种求生欲本身就包含着它自己的破坏性的副产品。我们每个人想要找到的是什么呢?我们为何寻找?是因为我们非常不安于、不满于自己的现状吗?我们若相貌丑陋,便想变得美貌出众;我们若野心勃勃,便想要实现野心;我们若拥有能力,便想让那能力大放异彩;我们若各方面都很好,就希望好上加好;我们若资质平庸,便希望出类拔萃;我们若是知识分子,便想赋予生活某种意义;我们若是宗教人士,便上下求索,想要发现那超越心智的事物,我们询问、祈求、祷告、牺牲、培养、自律,等等。这种斗争,这种遵循过程,就是我们的生命,一个永不安宁的战场。因为不明白这一切究竟是为了什么,我们便指望由他人告知生命的目的。我们投身各种信仰、书籍和领袖,而在他们提供了某些东西后,我们也许会暂时满足,但迟早还会另觅他求。

那么,我们想要的是什么呢?因为不安,便想寻找安宁,因为冲突,便想结束矛盾。如果我们留心观察,就会看到各种意识形态乌托邦和哲学体系的徒劳无益;然而,我们还是会继续寻找,想要发现某种真实的、没有混乱、并非人造或心造的事物,某种超越我们当前的焦虑、恐惧和战争的事物。我们奋力争取,而一旦得到,就又变本加厉,想要更多。我们的生命就是一连串对于安慰、安全、地位、满足、幸福、认可等等的渴望。有些时候,我们也想弄清什么是真相或者什么是神。于是,神或真相成了满足的同义词。我们想要满足,于是真相成了一切追寻的终点,而神则成了最终的安息之地。我们从一个模式跳入另一模式,从一个笼子钻进另一个笼子,从一个哲学或社团转向下一个,希望不仅在人际关系当中,而且还在某个安息之地找到幸福,让心灵不被打扰,不再被它自己的不满折磨。我们也许说法不一,使用的哲学术语不同,可是,那就是我们所有人想要得到的:一个心灵可以休息、不被它自己的活动折磨的地方,一个远离悲伤之地。因此,我们的生命就是无休止的追寻。我们若不追求,就会觉得自己将退化、停滞,跟动物或者死掉差不多。

我们能否拥有一颗警惕、平和而无所求的心呢?

你寻求的意图是什么?毫无疑问,你的发现取决于你的意图。假如你想要找到安宁,你就会找到。但那不会是安宁,因为心智恰恰会在发现和维持安宁的这个过程中遭受折磨。要想拥有安宁,你就必须自律、控制、按照某种模式塑造自己的心智——至少人家是那样告诉你的。各个宗教、社团、经典、导师或者大师,都告诉你要做好人,要遵从、顺应、顺从,要控制自己的心不东游西荡,因此,会有约束、压制和恐惧。你之所以斗争,正是因为你必须达到你想达到的目标。

你看,这种追寻不是完全徒劳的吗?被纪律的牢笼囚禁,被从一个牢笼、体系、戒律赶入另一个,是毫无意义的。因此,我们必须要问的,不是我们寻求的是什么,而是我们究竟为何寻求。寻求也许是个完全错误的过程。寻求本身也许就是一种能量的浪费,而你需要拥有全部能量才能有所发现。因此,你的方法或许完全是错误的,我认为就是这样,不管你的薄伽梵歌,你的大师,或者其他人怎样说。你接受训练,进行冥想,像收集谷粒一样积累美德,然而你并不幸福,并未发现什么;你没有这种内心的喜悦,这种创造性的变革。或许,神永远也无法由一颗寻寻觅觅的心找到,因为那种心的动机其实是在逃避平日生活的折磨。然而,一旦心智理解了这整个寻求的问题,并停止挣扎;一旦心智看到,要想对那永恒的事物敞开心扉需要多么非凡的能量,并摒弃这种追寻所带来的冲突——也许只有这样一颗心才能发现真相或神。

那么,我们能否拥有一颗警惕、平和而无所求的心呢?心有所求则无法安静,因其动机是有所得。只要追寻带有动机,那就不是在寻找真相;那只是在寻找你想要的东西。我们人类所有的追寻和想要弄清什么的努力都是基于某种目的。只要我们的寻找带有动机,不管那动机是好是坏,是有意识还是无意识的,心智都无法自由或平静。寻求幸福就永远无法找到幸福,因为你的寻求带有动机,因而恐惧就无法停止。

追寻只要带有动机,就是完全徒劳的。

你能立即看到并理解“只要有动机,一切追寻都是徒劳的”这个道理吗?你能倾听现在这句话,并马上而不是等到将来某一天才领会它,并看到它的重要意义吗?真相不在未来。假如就在这个倾听的行动当中,你发现了自己追寻的徒劳,那种倾听的行动就是在体验真相,这样你就停止了追寻。那时,你的心就不再受动机或目的的束缚了。

因此,这并不是如何摆脱动机的问题。心智无法让自己摆脱动机,因为心智本身既是因也是果,它是时间的产物。当心智说,“我怎样才能摆脱动机”时,一种带有动机的追寻就再次开始了,你就会再次落入充满紧张、戒律、控制和无穷挣扎的领域,而那是没有出路的。但如果你能倾听并看到这个事实,即追寻只要带有动机,就是完全徒劳、毫无意义的,只会带来更大的痛苦和悲伤——如果你看到了这点,现在,在你倾听的时候真正理解了这点,那么你就会发现你的心已经停止了寻求,因为它不再抱有任何动机了。你并不是被语言或者某个人催眠了;你已经亲自看到这种无休止的带有动机的追寻多么徒劳无益,因而你的心安安静静,没有任何追寻的运动,或许在那种完全静止的状态下,那超越时间的事物才会出现。

躁动之心畏惧寂静,畏惧错过新知,畏惧彻底湮灭,畏惧沦为“一无所是”。然而,智慧恰恰源于这“一无所是”。智慧只能降临于那颗寂静之心。

克里希那穆提1955年在孟买的第6次讲话

录音:我们为何寻求,我们寻求的是什么?

问:我们活着却不知道为了什么。对绝大多人而言,生活似乎没有意义。你能否告诉我们生活的意义和目的?

克里希那穆提:现在你为什么问这个问题?你为什么要我告诉你生活的意义、生活的目的?我们所谓的生活是指什么?生活有一个意义、一个目的吗?生活本身不就是其目的和意义吗?我们为什么想要更多?因为我们很不满意自己的生活,我们的生活太空虚、太庸俗、太单调,日复一日做着相同的事情,我们想要更多,想要一些超越我们正在做的事情的东西。由于我们的日常生活太空洞、太乏味、太没有意义、太无聊、太愚不可及,我们就说生活必须有一个更圆满的意义,这就是你问这个问题的原因。显然,一个人如果活得丰沛富足,如果他如实看待事物并且乐天知足,就不会困惑迷茫;他清醒明达,因此不会问什么是生活的目的。对他来说,生活本身既是起点又是终点。我们的困难正在于此。因为我们生活空虚,就想为它找一个目的并为之奋斗。这种生活的目的,只能是一种心智的臆想,与现实毫不沾边。一个愚蠢迟钝的头脑、一颗空虚的心灵所追求的生活的目的,必然也是空虚的。因此我们的目的在于怎样令生命富足,不是用钱之类的外物;我们要的是内在的富足。

如果你说生活的目的是快乐,是寻找上帝,显然那个寻找上帝的欲望就是对生活的一种逃避,而你的上帝只是一个已知之物。只有你已知的东西,才可以寻而觅之。如果你修筑一个阶梯通向你所谓的上帝,显然那并不是上帝。真相只能在生活中去了解,逃避是不行的。如果你寻求一个生活的目的,实际上就是在逃避生活,而不是了解生活。生活就是关系,生活就是在关系中行动;如果不了解关系,或者关系陷入混乱,我就去寻找一个更圆满的意义。为什么我们的生活如此空虚?为什么我们这么孤独,这么失意?因为我们从未审视过自己、了解过自己。我们从未对自己说,这个生活就是我们所知的一切,因此我们需要透彻、全面地去了解它。我们更喜欢躲开自己,那就是我们脱离关系去寻求生活目的的原因。如果我们开始了解行动,即我们与他人、财物、信仰和观念的关系,就会发现关系本身就是回馈。你不必去寻觅。就像寻觅爱,寻寻觅觅会找到爱吗?爱无法被培养。你只能在关系中找到爱,而不是在关系之外。因为我们没有爱,所以才想要一个生活的目的。如果有爱,爱本身就是永恒,就不必寻找上帝,因为爱就是上帝。

因为我们满脑子都是些技术术语和迷信的嘟囔,我们的生活才变得如此空虚,才会去寻求一个超越自我的目的。要找到生活的目的,我们必须穿越自我这扇门。我们在有意无意地逃避,不想面对事物本身的真相,所以我们想要上帝来为我们打开那扇超越之门。只有那些没有爱的人,才会问生活的目的这种问题。你只能在行动中发现爱——行动即关系。

选自克里希那穆提作品《最初和最终的自由》