克里希那穆提,Freedom From the Known(中译本《重新认识你自己》、《从已知中解脱》)

更多内容

克里希那穆提,Freedom From the Known(中译本《重新认识你自己》、《从已知中解脱》)

更多内容

克里希那穆提,Beyond Violence(中译本《超越暴力》)

更多内容

没有自由,没有开放的心智,就不会有领悟。领悟不是依靠知识获得的。

克里希那穆提,Commentaries on Living 1(中译本《生命的注释》、《爱与思——生命的注释Ⅰ》、《关于活著这件事》)

更多内容

只有看清实情所包含的真相,才会有自由,而智慧就是觉知那真相。

克里希那穆提,Commentaries on Living 1(中译本《生命的注释》、《爱与思——生命的注释Ⅰ》、《关于活著这件事》)

更多内容

自由意味着不谴责你在自己内心所看到的任何情况。

克里希那穆提,Beyond Violence(中译本《超越暴力》)

更多内容

只有当你每天都对已知,对各种伤害和奉承,对你塑造的所有形象、所有经验统统死去,方能从已知中解脱出来——每天都彻底死去,这样脑细胞才会变得清新、年轻、纯真。

克里希那穆提,Freedom From the Known(中译本《从已知中解脱》、《重新认识你自己》)

更多内容

自由就是做自己的光。

The Beauty of Life – Krishnamurti’s Journal(中译本《生命之美:克里希那穆提的日记》)

更多内容

自由就是做自己的光。这不是思想虚构出来的抽象概念。真正的自由是指摆脱依赖和依附,摆脱对经验的渴求。摆脱这种思想结构就是做自己的光。在这光明的指引下,所有行动都会自然发生,因而绝不会相互矛盾。只有当那种原则、光明与人的行为割裂开来,当行动者与行动分离的时候,才会发生矛盾。理想、原则是思想的无效运动,无法与这光明共存;因为它们互相抵触。这种光明、这种原则是与你分离的;只要有观察者存在,这光明,这爱就不存在。观察者的结构是由思想构想出来的,而思想从来就不是新的,也不是自由的。本不存在所谓的“如何”,不存在体系,也不存在练习;只存在看见,而看见就是行动。你必须看,但不能经由他人的眼睛去看。这种光、这种原则既不是你的,也不是他人的。存在的只有光。这就是爱。

社会的存在是为了让人得到充分发展;它的存在是为了给每个个体以自由,从而使他有机会唤醒至高的智慧。

克里希那穆提,Commentaries on Living 1(中译本《生命的注释》、《爱与思——生命的注释Ⅰ》、《关于活著这件事》)

更多内容

只有自由的人才会有爱。

克里希那穆提,Commentaries on Living 2(中译本《生命的注释》、《浩渺无垠——生命的注释Ⅱ》、《关于活著这件事》)

更多内容

没有自由便不会有至福;但自由不是从纪律中来。纪律可以规定自由的模式,但模式不是自由。打破模式才会有自由。

克里希那穆提,Commentaries on Living 1(中译本《生命的注释》、《爱与思——生命的注释Ⅰ》、《关于活著这件事》)

更多内容

没有自由便没有自知,没有自知则没有冥想。

Krishnamurti’s Notebook(中译本《生命笔记》)

更多内容

选择的自由否定了自由;人只有在困惑时才会选择。清晰的觉知、洞见,就是摆脱痛苦的选择。

The Beauty of Life – Krishnamurti’s Journal(中译本《生命之美:克里希那穆提的日记》)

更多内容

自由是一件非常复杂的事情。你必须带着极大的专注接近它,因为自由不是束缚的反面,不是逃离束缚你的环境。

克里希那穆提,The Whole Movement of Life Is Learning (中译本《教育就是解放心灵》)

更多内容

要想让洞见发生,就必须摆脱悲痛、忧伤和孤独。

克里希那穆提,The Whole Movement of Life Is Learning (中译本《教育就是解放心灵》)

更多内容

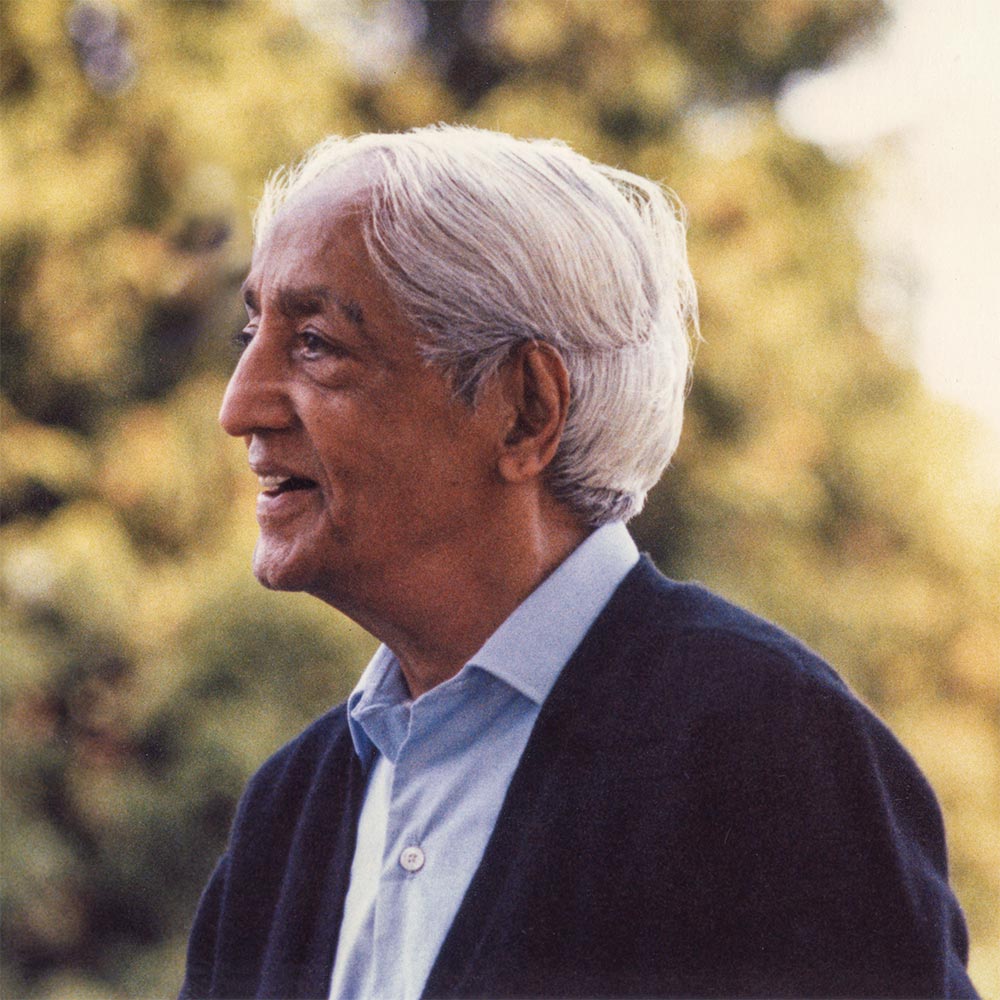

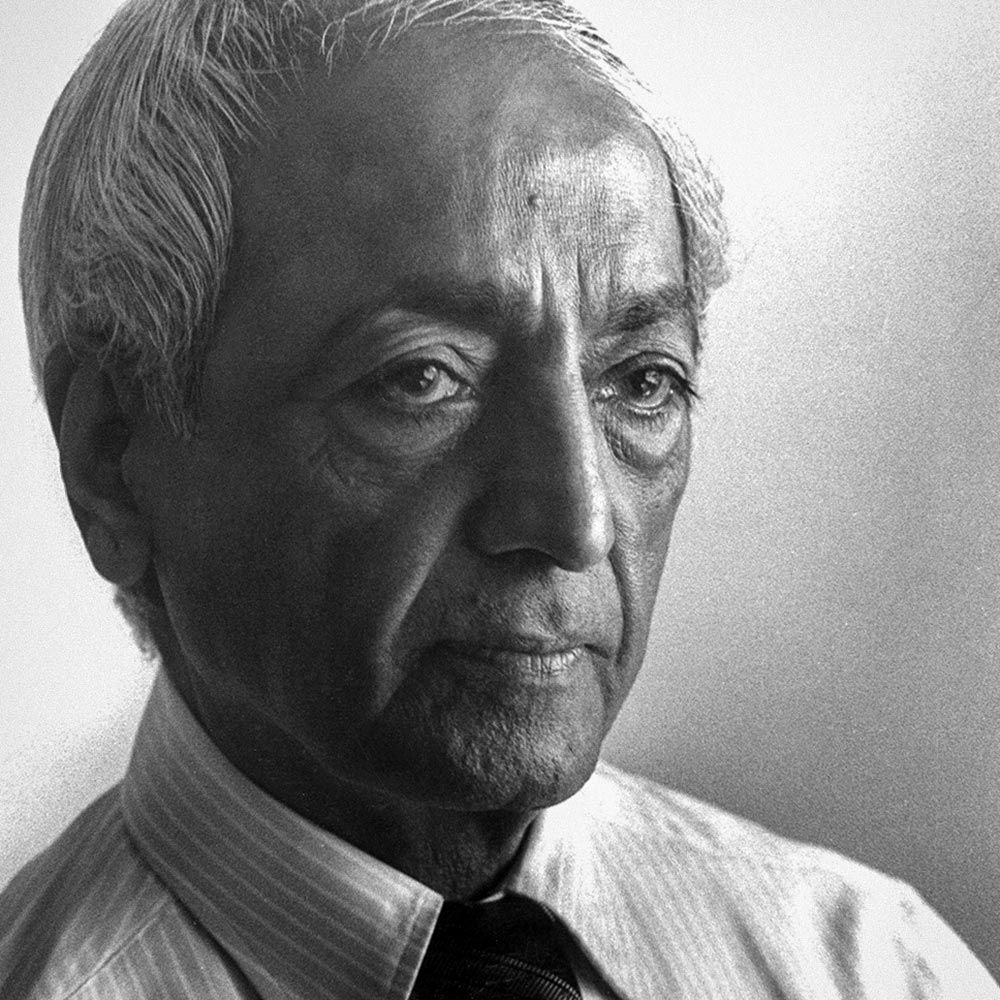

克里希那穆提是谁?

克里希那穆提(1895-1986)是举世公认的有史以来最伟大的思想家和精神导师之一。他走遍世界各地,呼吁人类必须发生根本转变,他既面向公众演讲,也与个人单独交谈,其中包括作家、科学家、哲学家和教育者。在谈到他自己时,克里希那穆提说:

他的作用就像一面让你看的镜子。那面镜子不是权威。镜子没有权威,它只是一面镜子。当你清楚地看到它,了解了你在其中所见到的东西之后,你就可以把它扔掉、打碎。

克里希那穆提关注的是整个人类,他没有国家、信仰,不属于任何团体或文化。他晚年在公开演讲之余,主要往返于他在印度、英国、美国创办的各所学校,这些学校旨在教育学生整体地理解人类存在和生活的艺术。他强调,唯有这种深刻理解才能孕育和平的新世代。

克里希那穆提反复提醒听众,我们首先都是人类,而不是印度教徒、穆斯林或基督徒,我们和其他人类是一样的,彼此并无不同。他呼吁我们要善待这个地球,不要毁灭我们自己或者破坏环境。他向听众传达了一种发自内心的对于自然的尊重。他的教诲超越了人为的信仰体系,民族主义情绪和教派意识。同时,为人类探索真理注入了新的意义,指明了新的方向。他的教诲超越时间且具普世性,与我们现在这个时代越来越密切相关。

我没有任何身份。如此而已。我没有任何身份。重要的是你是谁,你存在的本质是什么。

克里希那穆提

克里希那穆提讲话时,他不是古鲁而是朋友。他的演讲和讨论不是从传统知识出发,而是立足于他自己对于人类心智和神圣实相的洞见,所以,多年来他谈话的要旨始终如一,但他总令人感到新鲜而直接。克里希那穆提讲话时,有时虽然听众为数众多,但人们会感觉他是在亲自同他们个人谈话,解答他们各自的困惑。在单独谈话时,他是一位慈悲的引导者,仔细聆听那些怀着悲伤向他寻求帮助的人的述说,并鼓励他们通过自己的理解来自我疗愈。那些宗教学者发现,他的话语让传统概念焕发出新的光彩。克里希那穆提接受现代科学家和心理学家的挑战时,会和他们一步步讨论其理论,时常会使他们认识到自己理论的局限。

克里希那穆提留下了一个庞大的文献宝库,包括公开演讲、著作、与师生、科学家、心理学家和宗教人士的讨论,与个人的对话以及电台、电视台的采访等。这些文献很多已经出版成书,并翻译成60多种语言,同时,还有数以百计的录音和录像资料。

克里希那穆提基金会

克里希那穆提信托基金会是成立于1968年的注册慈善机构,位于克里希那穆提中心。基金会存在的目的是保存和提供克里希那穆提的教诲。

基金会为全世界致力于在生活中理解克氏教诲的人服务,让他们可以免费收听、收看和阅读克里希那穆提的音像及文字。

在谈到对基金会的期许时,克里希那穆提说:

基金会将确保这些教诲保持完整,不被扭曲,不被腐化。